沿革HISTORY

トッパンのあゆみ

歴史映像「TOPPAN CHRONICLE 120 ~社会的価値創造の歴史~」

本映像は、トッパンの創業から120年の歩みを、様々な社会的課題に立ち向かった姿と社会的価値創造企業を目指した企業精神を主軸にして制作したものです。ぜひご覧ください。

トッパンは、社会的価値を創造するリーディングカンパニーを目指すとともに、これからも持続可能な社会の実現に貢献していきます。

1900年〜1909年

20世紀の初め、明治維新を出発点に、日本が近代化への道を歩みだした時代。

産業化が進みつつあった日本では、新技術を用いて新しいニーズに応える企業が続々と誕生していました。トッパンの創業者たちは、「エルヘート凸版法」という当時最先端の技術を基礎に、証券印刷やパッケージ印刷などの分野にビジネスチャンスを見出しました。

創業の時代

1880年代、大蔵省印刷局(現 独立行政法人国立印刷局)で、技術指導にあたっていた御雇外国人のエドアルド・キヨッソーネは、多くの技術者を育てるかたわら、細紋彫刻機の操作、エルヘート凸版法、すかし模様をつくる版面製造法など、日本の紙幣印刷技術の向上に大きな功績を残していました。

キヨッソーネの下で最新の印刷技術を学び、その後凸版印刷の創始者となる木村延吉と降矢銀次郎の二人の技術者は、当時最先端の印刷技術である「エルヘート凸版法」を基礎に、日本の印刷業界のさらなる発展を考えていました。しかし、受注を見込んでいた有価証券などの高級印刷物は、不況の折から需要はわずかで、事業を軌道に乗せることは困難を極めました。

(初代社長)

そのころ、日本のたばこ業界では民営のたばこ会社であった村井兄弟商会と岩谷商会が熾烈な販売競争を繰り広げていました。ここにビジネスの可能性を見出した木村と降矢は、村井兄弟商会がアメリカ製の最新印刷機を導入するという話を聞くと、すぐに岩谷商会へ「エルヘート凸版法」による外箱印刷の提案を持ち込みました。

村井兄弟商会の設備増強に危機感を抱いていた岩谷商会も精巧な「エルヘート凸版法」による製品に魅力を感じていました。こうして木村と降矢は印刷局を離れてから8年目にして、ようやく「エルヘート凸版法」による恒常的な受注先を獲得したのでした。

その後、伊藤貴志、河合辰太郎(初代社長)、三輪信次郎の3名の出資者を加えた5人の創業者により、1900年1月17日、東京市下谷区二長町1番地(現 東京都台東区台東一丁目)に「凸版印刷合資会社」が誕生しました。

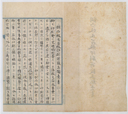

(中)凸版印刷会社設立ノ趣旨 (右)契約書

木村は印刷会社設立にあたり、前年の1899年、「銅凸版及石版印刷所設立趣意書」を起草しました。これを基に、創業者5人が議論を重ね、「凸版印刷会社設立ノ趣旨」を作成しました。併せて種々の取り決めに従い、設立の「契約書」を作成しました。

これらの文書には、ベンチャーとして起業を志した創業者たちの、熱い想いが綴られており、トッパン創業の精神を現在へと受け継ぐ貴重な資料となっています。

凸版印刷株式会社に改組

1908年、凸版印刷合資会社は、資本金を40万円に倍増し、組織を改めて凸版印刷株式会社として再出発しました。同年6月4日に創立総会が開催され、以来この6月4日を凸版印刷株式会社の創立記念日としています。合資会社発足時の定款と異なる点は、銅凸版、銅鋼凹版、石版、アルミニウム版、写真応用版の製版印刷に「製本及び活字類の鋳造販売」が加えられたことです。これは日本国民の生活水準の向上、文化の発達、出版社の躍進に対応して、当社が活版印刷の分野へ照準を合わせたことの反映であるといえます。

梱包作業(1919年ごろ撮影)

1910年~1919年

1910年代、工業の発展とともに都市へ人々が集まり、

消費文化が花開いた時代。

街では、百貨店の美しいデザインポスター、労働組合のポスター、ビラが多く見られるなど、様々な情報の受け渡しの手段として、印刷物が大きな役割を果たすようになっていました。トッパンは、アメリカからオフセット印刷などの新技術を導入し、新たなニーズに応えて多様な印刷物を送りだしていました。

1917年(大正6年)

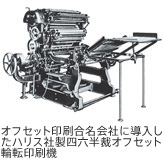

オフセット印刷合名会社の買収

詳しく知るオフセット印刷機の登場と設備導入

1908年、日本に初めてオフセット印刷機を紹介したのは、アメリカ・サンフランシスコの石版業者シュミット・リソグラフ社のマックス・シュミット社長でした。これを契機に大蔵省印刷局を中心にオフセット印刷研究の気運が高まっていました。

1911年、新技術のオフセット印刷機の将来性をいちはやく見抜いた当社支配人の井上源之丞は、詳細な計画書を作成し、オフセット印刷機の設備導入を経営陣に提案しました。しかし、苦しい経営状況のさなか、河合社長をはじめ経営陣からの賛同を得ることはできませんでした。

1914年、諦めることのなかった井上は、オフセット印刷に熱意をもつ同志の市田幸四郎、中西虎之助に協力して、新鋭のオフセット印刷機を導入した「オフセット印刷合名会社」の設立に参画し、営業面から支援しました。同社の製品の出来栄えはすばらしく、驚異的な印刷速度もオフセット印刷の評価を高め、その後も同社は順調に成長を続けました。

やがて社内の大勢もオフセット印刷合名会社との合併に傾き、1917年、臨時株主総会によりオフセット印刷合名会社の買収が可決されました。

1920年~1929年

1923年、関東大震災は日本経済に深刻な影を落としました。

その反面、復興の諸事業によって東京の景観は大きく変わりました。

震災の復興の波が、市域を広げ、都市の景観や人々の生活を向上させていくなか、都市部の大衆文化の発展は、書物の大量発行・大量生産の需要を呼び起こします。それは、これまで多品種少量生産が主流であった印刷業に大量生産と低コストが本格的に求められる時代の幕開けでもありました。

1920年(大正9年)

米国よりHB写真製版法とその装置を導入

詳しく知る1922年(大正11年)

本社新工場落成

1926年(大正15年)

東京市小石川区西江戸川町(現 東京都文京区水道一丁目)に小石川紙器工場を開設

詳しく知る1927年(昭和2年)

大阪市西淀川区大仁西二丁目(現 大阪市北区大淀北一丁目)に大阪分工場を新設

HB写真製版法の導入

1920年頃、アメリカでは、写真応用平版の技術と機械化した殖版焼きつけ法を中心とする多色カラー印刷のための「HBプロセス」と呼ばれる、精密かつ能率的な製版法が普及しはじめていました。

市田オフセット印刷株式会社の市田幸四郎は、アメリカのHB特許会社と特許権の買い取りを画策し、交渉を続けていました。1社でこの特許権を購入することは難しいと判断した市田は、親交のあった当社支配人の井上源之丞に相談を持ちかけました。井上は、当社と市田オフセット印刷(株)を含む印刷業界6社に声をかけ、「日本エッチ、ビー特許製版株式会社」を設立しました。こうして、HBプロセス装置の第1号機は、市田オフセット印刷(株)に設置されることとなり、翌年には、当社に第2号機が設置されました。

東京紙器(株)を吸収合併

1926年4月8日、当社は臨時株主総会を開き、東京紙器株式会社の吸収合併の報告を行いました。この合併により、東京紙器(株)の設備と従業員のすべてを当社が引き継ぎ、西江戸川町の工場は当社の小石川紙器工場となりました。これにより、紙器・パッケージ部門の本格的な生産体制を築く第一歩となりました。

1930年~1939年

世界恐慌の余波は、日本の産業界を深刻な不振に追い込み、

印刷業界もかつてない不況に見舞われました。

このようななか、当時社長の井上源之丞は、日本の将来の姿と印刷業界の発展性を見据えて、世界有数の近代的工場の建設に踏み切りました。

1938年(昭和13年)

東京市板橋区志村(現 東京都板橋区志村一丁目)に板橋工場を竣工、操業開始

詳しく知る板橋工場の竣工

ニューヨーク株式市場に端を発する世界恐慌は、日本の産業界を深刻な不振に追い込みました。

しかし、当社は、恐慌の時代を経費削減や積極的な営業活動によって乗り切り、順調に事業を拡大させていました。景気が少しずつ回復するにつれ、不況期には協調して事業を展開していた印刷会社各社も次第に競合するようになりました。このようななか、社長の井上は、日本の印刷業界の将来性を推し量るべく、日本の紙の消費量の調査を実施、その結果、主要先進国に比べると、日本の紙の消費量が著しく少なく、同時に印刷物の生産量も少ないことが判明しました。日本の印刷業界がまだまだ発展途上の段階にあり、今後の需要拡大は確実であると判断しました。

そこで当社は、将来の印刷需要の増大を前提として、他社に劣らない規模の設備を備えた新工場建設の方針を決め、直ちに建設計画に着手しました。

新工場の板橋工場は、総面積約6万6000平方メートル。工場の建物は4万平方メートルあり、洋風庭園と運動設備を備え、当時の工場のイメージを一新する近代的な工場でした。第1期工事が終了した1938年に操業を開始、すべて完成したのは1940年でした。

1940年~1949年

第二次世界大戦の戦時統制の下、

日本の産業界は戦争遂行のために、総動員されていました。

企業が総動員されるなか、印刷業界も例外ではなく、国債など証券類の発行をはじめ、増加する政府の需要に応えて、印刷会社は繁忙を極めました。終戦後、混乱期の経済統制の必要性により、政府からの需要はしばらくの間も続きました。

1945年(昭和20年)

大蔵省(現 財務省)募集の日本銀行券新図案に応募の全券種入選(1000円、500円、100円、10円、5円、1円)

詳しく知る1946年(昭和21年)

板橋・富士・大阪支社工場が、通貨等製造工場管理規則により大蔵省管理工場に指定(1952年指定廃止)

終戦後の繁忙期

終戦後、当社は、日本銀行券や郵便切手、宝くじの印刷など多くは政府からの需要により繁忙を極めました。

1945年10月、当時の大蔵省は、本格的な新日銀券を製造・発行すると発表し、同時にその図案を民間印刷工場の図案専門家にも作成させることにしました。新円の図案は、印刷局はもちろん、当社をはじめ主要印刷会社から47点が提出され、審査の結果、1000円、500円、100円、10円、5円、1円の当社が提出した全券種が入選しました。

郵便切手では、大蔵省の切手製造用の印刷機などが空襲のため焼失していたため、印刷局では郵便切手の一部を紙幣印刷工場で製造していました。そのほかは民間の印刷会社に委託していました。当時、のりなし、無目打の切手は、第3次昭和切手とよばれており、民間委託分の多くは当社が受注していました。また地方宝くじの発行が許可されると、さっそく9県が地方復興くじを発行しました。当社はそのうち、正式な地方宝くじ第1号の福井県宝くじ、神奈川県宝くじ、新潟県宝くじの3県のくじを受注しました。

1950年~1959年

1950年代半ば、戦後の復興の兆しが見えてきた日本は、

技術革新を基盤に高度経済成長への口火を切ることになりました。

戦後の復興にともなう混乱期にもかかわらず、多くの人々は、活字文化を渇望していました。新しい書物や雑誌が次々と刊行され、印刷業では、大量生産・低コストの生産体制が求められました。このようななか、当社の板橋工場では、量産体制の整備を着々と進めていました。

1951年(昭和26年)

証券用凸版多色細紋印刷(MCF印刷)の製版印刷技術を開発

詳しく知る1958年(昭和33年)

建材用化粧紙の製版、印刷を開始

MCF印刷の製版印刷技術の開発

創業以来、有価証券類の印刷に力を注いできた当社は、1951年には、証券用凸版多色細紋印刷の製版印刷技術を開発するなど、証券印刷の分野に新たな可能性を切り拓きました。ザンメル式の多色細紋印刷には凸版4色枚葉輪転機(MCF機)を使うようになりました。この印刷方式で印刷すると、模様の画線の色が途中から変化し、しかも刷り合わせの狂いがまったくない独特の印刷ができることから、社内では、Multi Color Figureを略して「MCF印刷」と呼んでいました。

同機は、やがて有価証券類の偽造防止の需要において大活躍することになり、MCF印刷は細紋印刷の代名詞のように言われるまでになりました。

1960年~1969年

日本の高度経済成長と本格的な大衆消費の時代の幕開け

日本の高度経済成長と急成長する企業とともに、賃金も上がり、人々は耐久消費財の購入など、より良い生活を求めるようになりました。本格的な大衆消費の時代の幕開けは、耐久財のカタログ、スーパーマーケットのチラシなど多種多様な印刷物を世に送り出し、また商品パッケージの分野などでも消費者へ訴求力の高い製品が求められました。

1960年(昭和35年)

1961年(昭和36年)

中央区銀座に「凸版印刷サービスセンター(現 トッパンアイデアセンター)」を設立

詳しく知る1963年(昭和38年)

凸版印刷(香港)有限公司を設立

1964年(昭和39年)

ニューヨーク駐在員事務所を開設

1965年(昭和40年)

カナダのムーア社と合弁でトッパン・ムーア・ビジネスフォーム株式会社(現 TOPPANエッジ株式会社)を設立

メサ型トランジスタ製造用マスクの初の国産化

当社は、1950年代後半ごろより、トランジスタ製造用マスクや、磁性インキによるシンクロシートの開発など、印刷の製版技術を利用した新技術の開発を手がけてきました。

メサ型トランジスタ製造用マスクの初の国産化に成功した当社は、これを契機に本格的にマスク製造への取り組みの強化を進めました。

1960年、技術研究所が発足した際には、トランジスタマスクとシャドウマスクの研究、および工業化のための研究班が設けられ、実験工場で実生産も開始されました。また同年、「メサ型トランジスタ用シャドウエバポレーションマスクの工業化試験」に対しては、通商産業省(現 経済産業省)から鉱工業技術の工業化試験研究補助金の交付を受けました。

サービスセンター(現 トッパンアイデアセンター)の設立

1961年1月、当社は新規事業開拓の拠点として、東京都中央区銀座に「凸版印刷サービスセンター」を開設しました。ここには、新設したデザイン企画部が常駐し、既存の営業手法に加えて、印刷原稿の作成からデザイン・レイアウトにいたるまでを当社が請け負うことで、受注活動をよりいっそう促進させるねらいがありました。

その後、サービスセンターは、1964年に「トッパンアイデアセンター(TIC)」と改称し、さらに大阪にも「トッパンアイデアセンター大阪」がつくられ、以後、全国主要都市にTICが設置されていきました。

1970年~1979年

ドルショックと2度のオイルショックは、安定した円・ドルレート、

安価なエネルギーに支えられた日本の高度成長の基盤を揺さぶりました。

1974年、日本は戦後初めてマイナス成長を記録しました。このような危機に対して日本の企業は、経営の減量化、効率化を推進し、安定成長へのステップを踏み出しました。当社は、コンピュータ組版の導入、海外展開の加速、エレクトロニクス系製品の強化など意欲的に事業の拡大を図りました。

1970年(昭和45年)

コンピュータ組版をわが国で初めて実用化

詳しく知る1971年(昭和46年)

1972年(昭和47年)

技術開発の核として、中央研究所を開設

1973年(昭和48年)

画期的製版法である「トッパンTHグラビアプロセス」を完成、その後海外への技術輸出が相次ぐ

詳しく知る1976年(昭和51年)

ジュース、酒などの液体紙容器「トッパンEP-PAK」を開発

詳しく知る1978年(昭和53年)

東京工業大学と富士写真光機(株)との共同で、マルチプレックスタイプのホログラムを開発

コンピュータ組版システムをわが国で初めて実用化

1960年代後半、情報化時代の到来とともに、印刷される情報量もますます増大するものと見られ、人手に頼る文字組版から、より機械化された合理化システムへの転換が必要であるという考え方が主流となってきました。このような背景のなか、当社ではコンピュータによる文字組版の検討が板橋事業部の技術部を中心に進められていました。1968年には、写真植字方式によるCTS(Computerized Typesetting System)の検討が本格化し、富士通株式会社を提携先として、新システムの開発を進めることになりました。

1970年にCTS(コンピュータ組版システム)が実用化された後、大量の情報を高速に処理できる小型で廉価なコンピュータの出現により、CTSはさらに広く普及するようになりました。

積極化する海外市場への展開

1960年外国部のスタートとともに、日本の国際競争力が増してくるにつれて、海外への営業活動が活発化してきました。当初海外からの引き合いは在京工場に生産委託していましたが、海外からの受注が増加してくるにつれて、海外輸出における納期や輸送コストを抑え、現地の需要や技術水準に相応した営業拠点や生産拠点の必要性が増してきました。このようななか、当社は、韓国の有力印刷会社である光明印刷公社との合弁会社の設立をはじめ、シドニー、ロンドンに駐在員事務所の開設、ニューヨークに現地法人「トッパン・プリンティング・カンパニー(アメリカ)」の設立、香港の現地法人の新社屋竣工など海外における活動の強化を進めてきました。

「トッパンTHグラビア・プロセス」が完成

1960年代半ばから研究を開始した「THグラビア・プロセス」の技術が、1973年10月に完成しました。従来のグラビア印刷は、鮮明度や濃淡の階調再現の不安定さが問題とされていましたが、当社はこれらの問題の解決にあたり、画期的な網グラビア製版方式の開発に成功しました。

海外からの反響も早く、1976年にはスイスのコンツェット・フーバー社とスイス国内での独占的実施権と技術提供の契約を締結。次いで、アメリカのR.R.ダネリー・アンド・サンズ社と同様の契約を締結しました。以後、1970年代においてスペイン、スウェーデン、オーストラリア、南アフリカ、オーストリア、イギリスへとTHグラビアの技術が輸出されました。

多層ラミネート液体紙容器「EP-PAK」を開発

1970年代後半から、液体紙容器は用途に応じた多彩な展開を開始しました。ポリエチレンと紙を3層にラミネートした容器は、牛乳やジュース用に利用されていましたが、当社はこれに改良を加え、1976年に液体紙容器「トッパンEP-PAK」を開発しました。

「トッパンEP-PAK」は、多層成形の容器で、液の触れる部分はポリエチレンとなっており、それから順にアルミ箔、ポリエチレン、紙、ポリエチレンと5層に積層加工したものです。浸透性の強い内容物でも長く保存できるよう、紙の切断面がじかに内容液に触れないように折り込んで成形してあるのが特長で、「トッパンEP-PAK」は、浸透性の強い液体である日本酒や醤油などには、最適の容器です。

1980年~1989年

「経済大国」日本は、世界経済の牽引役として、

国際的協調と景気回復の役割を求められていました。

国内では情報通信関係の法的な規制が改正され、コンピュータを駆使した新しい情報伝達手段への期待が高まっていました。そうした技術の変化は、1960年代から印刷の高度精細技術に基づいて展開していたエレクトロニクス関係の事業に弾みをつけるものでした。

1980年(昭和55年)

ビデオ画像信号から直接製版する「トッパンビデオ製版システム」をわが国で初めて開発

詳しく知る1983年(昭和58年)

IC内蔵の「ICチップインカード」をトッパン・ムーア(株)、東京磁気印刷(株)と共同開発

詳しく知る1985年(昭和60年)

フランス文化省との共催で「日仏現代ポスター交流展」を東京で開催

1986年(昭和61年)

総合研究所竣工

詳しく知る1987年(昭和62年)

「印刷史料館」を開設

1988年(昭和63年)

「トッパンビデオ製版システム」を実用化

1970年代までは、テレビの映像を印刷用原稿にする場合、ブラウン管に映し出された映像を直接撮影し、そのカラー写真を印刷用原稿として用いていました。しかしこの方法では、解像度・色調・階調性などの面で満足できる品質を得ることは困難でした。

こうした不満を解消するため、1980年春に「トッパンビデオ製版システム」として完成しました。これは、VTRの画像信号を直接カラースキャナーに入力し、画像信号からカラー印刷に用いる4版(C・M・Y・K)※を作成するシステムです。ビデオテープの映像しか存在しない場合や、衛星中継などで放送されるスポーツ、ニュース映像の速報などに有利であり、また、連続するビデオ映像から決定的瞬間の画像を抽出したり、連続分解写真を作成することも可能です。このシステムは、国際スポーツ大会や重大事件を速報で報道する多くの雑誌やグラフ誌に活用され、その評価を高めました。

※C(Cyan シアン)・M(Magenta マゼンタ)・Y(Yellow イエロー)・K(Key plate キー・プレート=ブラック)

「ICカード」を開発

1983年10月、当社はプラスチックカードの内部にICを組み込んだ「ICカード」を開発しました。このカードは、当時使用されていたキャッシュカードやクレジットカードの機能を損なうことなく、ICを限られたスペースに内蔵させたもので、カードの利用範囲を飛躍的に広げるものです。

カードに内蔵されるICは、これまでのカードと比べて単に情報量が増えるというだけでなく、カード自体が頭脳をもったインテリジェンスカードとして使用できるのが特長。さらに、端末機器を通してホストコンピュータに接続し、より複雑な情報処理が行えるので、機密の保持性を高めるとともに、1枚のカードでより高度な仕事を行うことができるようになりました。

総合研究所が竣工、印刷史料館を開設

1986年7月、埼玉県杉戸町に、当社の研究部門の要となる総合研究所が完成しました。この総合研究所は、管理棟・実験棟・研究棟からなっています。これまで製品部門別に独立していた各研究所を統合することにより、異種研究者間の交流、切磋琢磨を図ることがねらいでした。つまり、総合研究所構想の真意は、分野ごとの「研究の総合化」ではなく、「研究所施設の集中化」による人的交流の活発化と、それにともなう技術的「シーズ」の異種交配がねらいであったといえます。

1987年9月、当社や印刷業に対する社会的理解を促進するための施設として「印刷史料館」が総合研究所内に開設されました。これが2000年に開館した「印刷博物館」につながっていきます。

ソウル・オリンピックで国際画像データ伝送

かねてより当社は、印刷用高精細画像の遠距離伝送に取り組んでいましたが、1988年9月に、ソウル・オリンピックのカラー高精細画像を伝送するネットワークを構築しました。この画像伝送では、画像の圧縮・復元技術に格段の進歩があったほか、NHKによるハイビジョン放送を直接製版する技術を活用するなど、当社の画像伝送・製版技術が、オリンピックの写真報道に大きな貢献を果たしました。

1990年~1999年

バブル経済の崩壊は、その後の日本経済の大きな重石となりました。

一方、IT化の普及は、ビジネスや人々の生活に様々な変化をもたらしました。印刷業に対しては、「文化・情報産業の担い手」としての新しい役割を求められる一方、印刷の縮小という痛みをも伴うものでした。

1991年(平成3年)

「エコロジーセンター」開設

「日本のポスター100」収集と復刻

1993年(平成5年)

東京都および板橋区との第三セクター方式による障害者特例子会社 東京都プリプレス・トッパン株式会社を設立

1994年(平成6年)

1995年(平成7年)

「欧米のポスター100」収集と復刻

1996年(平成8年)

1997年(平成9年)

坂戸工場が竣工、操業開始

1998年(平成10年)

トッパン・フォームズ(株)、東京証券取引所第一部に上場

1999年(平成11年)

デジタルコンテンツ流通事業「Bitway」開始

詳しく知る「サイバー・パブリッシング・ジャパン」の実験開始

1994年12月、当社は共同通信社や麒麟麦酒㈱、㈱資生堂、㈱小学館などに呼びかけ、慶應義塾大学と協力してインターネットを利用して、共同で情報提供を行う実験を開始しました。このシステムは、インターネット上に架空のショッピングモールを構築し、そこに参加各社の店舗を模したコーナーを設け、任意の店を選択するとそれぞれが提供する情報を閲覧できるというものです。このように複数の企業が共同で行った例は、これが初めてでした。

実験に際しては、当社がワークステーションおよびインターネット接続環境を提供し、東京とロサンゼルスにWWWサーバーを設置。インターネット利用のビジネスや広報活動、ネットワーク出版などに関して、参加企業とともにノウハウを蓄積していきました。

紙製飲料缶「カートカン」を販売開始

1996年から、常温で長期保存が可能な紙製飲料缶「カートカン」の販売を開始しました。この「カートカン」は、金属缶と同形状でありながらほぼすべてが紙製で、既存の自動販売機での販売も可能です。また、電子レンジによる直接加熱が可能なほか、焼却処理が容易でリサイクル適性があるなどの優れた特長をいくつも持っています。商品の製造には専用の成形無菌充填機を用いますが、ロールの状態から、成形、充填までを一貫したラインで行うことができるため、空容器の運送にコストがかからない利点もあります。

この画期的な新製品の登場は大きな反響を呼び、同年に日本経済新聞社主催の「日経優秀商品・サービス賞」の優秀賞を受賞し、翌1997年には、(社)日本包装技術協会主催のパッケージング・コンテストで第21回木下賞を受賞するなど、さまざまな方面から高い評価を得ました。

「Bitway」を開始

1999年7月、当社は、インターネット上で情報の流通を専門に行う新事業「Bitway」のサービスを開始しました。この事業で当社は、情報それ自体を直接販売するのではなく、情報提供者とインターネットサービスプロバイダー(IPS)を結ぶ情報流通網を提供し、情報がユーザーに販売されるたびに一定の流通手数料を徴収するというシステムをとりました。この「Bitway」は、その後、当社のインターネットコンテンツ事業の核として、さまざまな企画を立案してビジネスを拡大していきました。

2000年~2009年

世界的金融危機の影響やBRICsなど新興国の台頭により、

世界経済の構造は大きな変化を遂げました。

日本を含めた多くの先進国では、少子高齢化の進行や新たなメディアの普及とともに、ライフスタイルの多様化が進み、企業へ期待も変わってきました。このようななか、トッパンは、市場の変化を大きなチャンスと捉え、新しい事業の創造と次世代への投資を進め、成長を続けてきました。

2000年(平成12年)

トッパン小石川ビルが竣工、「トッパンホール」および「印刷博物館」オープン

「TOPPAN FAIR 2000」全国6ヵ所で開催

中国・故宮博物院と「故宮文化資産のデジタル化応用研究」を開始

詳しく知る2001年(平成13年)

当社100年史『凸版百年』『百年百刷』、『印刷博物誌』を発刊

「ちらしマーケット! Shufoo!(シュフー!)」がスタート

2002年(平成14年)

日本電気(株)とプリント配線板の新会社 株式会社トッパンNECサーキットソリューションズを設立

トッパンホールの運営に対し、「メセナ大賞2002」において「奨励賞」を受賞

2003年(平成15年)

2004年(平成16年)

東京都文京区より「企業市民栄誉賞」を受賞

世界初となる第6世代サイズのカラーフィルタの生産を開始

日本たばこ産業(株)から印刷事業関連子会社3社の株式譲受

2005年(平成17年)

米デュポン フォトマスク インクの全株式の取得が完了、トッパン フォトマスクス インクが始動

米IBMと先端フォトマスク共同開発契約を締結

建装材事業部とトッパン・コスモが事業統合、新生 株式会社トッパン・コスモを設立

理化学研究所、島津製作所と共同で「試薬-チップ一体型全自動SNPs解析システム」を開発

詳しく知る2006年(平成18年)

「TOPPAN SOLUTION WORLD 2006」を全国7カ所で開催

ギリシャ政府と「ギリシャ身分証明書発行システム」供給の契約を締結。現地子会社 トッパンギリシャを開設

紙製飲料缶「カートカン」が、第3回エコプロダクツ大賞「農林水産大臣賞」を受賞

詳しく知る2007年(平成19年)

「世界で最も持続可能な100社」に選出(2008、2009年とあわせ3年連続選出)

ホログラムに超微細文字を埋めこむ新技術「ナノテキスト」を開発

VRコンテンツ「故宮VR《紫禁城・天子の宮殿》」を一般公開

詳しく知る2008年(平成20年)

識字率向上に向けた教育支援のための「トッパンチャリティーコンサート」を開催

米国デュポン社と太陽電池バックシートに関する契約を締結

シンガポール大手印刷会社SNP社を買収

2009年(平成21年)

創立100周年、“第二の創業”

2000年、当社は創立100周年を迎え、各種記念事業が実施されました。100周年記念事業は、2000年を、100年の歴史の結実と21世紀の新しい企業像を創成することを期して“第二の創業”と位置づけ、当社がさらに成長し続けるために必要な意識や企業体質の変革に向けた活動でした。

同年4月、小石川地区の再開発として建設を進めてきた「トッパン小石川ビル」が竣工し、21世紀に情報コミュニケーション産業として飛躍していくための最重要拠点が誕生しました。同年6月には、当社の社会・文化貢献活動の一環として、クラシック音楽中心のコンサートホール「トッパンホール」が完成。続いて同年10月には、印刷と社会・文化との関わりを過去・現在・未来から展示する「印刷博物館」が開館しました。 また、記念事業の締めくくりとして、翌2001年6月、当社100年の歴史をつづった社史『凸版百年』(経営史)・『百年百刷』(製品史)と、印刷とコミュニケーションに関するあらゆる事象をまとめた『印刷博物誌』を刊行しました。

「故宮デジタル研究所」が竣工

当社と中国・故宮博物院は2000年以降、故宮の文化財保存と公開にデジタル技術を応用する共同プロジェクトを進めていましたが、2003年10月、故宮博物院内に「故宮文化遺産デジタル応用研究所(略称:故宮デジタル研究所)」を開設しました。

共同研究の成果として、同年VRコンテンツ「故宮VR《紫禁城・天子の宮殿》」第一部「太和殿」、2005年には同第二部「三大殿」を発表しました。この作品は、康熙・乾隆帝時代(1660-1790年代)の紫禁城の姿を再現したものです。2006年10月には、世界で初めて故宮博物院における文物の三次元計測を、故宮・紫禁城の代表的な宮殿である「養心殿」で実施しました。

「トッパン フォトマスクス インク」が始動、米IBMと共同開発契約を締結

2005年4月、半導体用フォトマスクおよび電子設計ソフトの開発製造大手であるアメリカのデュポン フォトマスク インクを統合し、当社の100%子会社として、「トッパン フォトマスクス インク」が始動しました。これにより当社は、北米、欧州、アジア/パシフィックの3地域すべてに生産拠点を持つ世界で唯一のフォトマスクサプライヤーとなり、シェアでも世界のトップに立ちました。

また、同年5月には、アメリカのIBMコーポレーションと、次世代半導体製造プロセスである45nm(ナノメートル、1nmは10億分の1メートル)プロセスに対応するフォトマスクの共同開発契約を締結しました。これにより、成長する情報通信機器やデジタル家電などの高機能化、多機能化にともなって、その製造プロセスに不可欠な最先端フォトマスクの製造と最適なフォトマスクの開発を同時に行える体制を整えました。

ギリシャ政府と、「ギリシャ身分証明書発行システム」供給で契約

当社は、ギリシャ政府と「ギリシャ身分証明書発行システム」の10年間(2006年4月-2015年4月)にわたる供給契約を締結しました。本システムは当社が新たに開発したシステムで、パスポートやIDカード、運転免許証など、ハイセキュリティな各種証明書を発行できるのが特長。2006年8月から本システムで、ギリシャICパスポートおよびギリシャ警察向けe-IDカードの発行を開始しました。それまで当社が開発した技術は、12カ国で採用されており、2004年アテネ・オリンピックでは、選手や関係者の身分証明書(ADカード)発行機として採用され、約10万枚のADカードが発行されました。

「Global 100(世界で最も持続可能な100社)」に選出

2007年1月、スイス・ダボスで開催された「世界経済フォーラム年次総会」(通称:ダボス会議)で、「Global 100」(Global 100 Most Sustainable Corporations in World 2007)が発表され、当社が国内の印刷業界で初めて選出されました。「Global 100」は世界の上場企業約1500社を対象として、産業部門別に、社会、環境、ガバナンスのリスクならびに事業機会に対応する最高の管理能力を保持し、サスティナビリティ(持続可能性)が高いと評価される世界の企業100社を選出するものです。

なお、当社はこれ以降3年連続で、国内印刷業界で唯一「Global 100」に選出されています。

技能五輪国際大会の<印刷職種>で金メダルを獲得

2009年9月、カナダ・カルガリーで開催された第40回技能五輪国際大会に、当社から日本代表で出場した菊池憲明選手(㈱トッパンコミュニケーションプロダクツ札幌工場)が、<印刷職種>で日本初となる金メダルを獲得しました。カルガリー大会への出場は、<印刷職種>が初めて正式種目となった2007年の静岡・沼津での第39回大会に続いて、当社から2大会連続で日本代表となる栄誉でした。

菊池選手の金メダル獲得は、当社の技能伝承の取り組みの成果を示したと同時に、日本の印刷産業の技術力の高さが認められた証となりました。

2010年~2019年

日本の経済状況が好転しない中、生活者は品質に加えて環境への配慮やデジタル変革など、「新しい付加価値」を重視するようになりました。

企業は、デジタル化とグローバル化が進展する時代における価値観の変化に対して柔軟に対応することが求められています。トッパンはSDGsの観点に立って、「印刷テクノロジー」を核にビジネスモデルの変革を進め、新たな成長エンジンを創り出すための挑戦を続けるとともに、「社会的価値創造企業」を目指した活動を推進しています。

2010年(平成22年)

高野山にて創立110周年記念事業「先人之碑」の建立式典を挙行

企業の広報ツール向けにカーボンオフセットを総合支援するサービスを開始

印刷博物館の運営で、メセナアワード2010「印刷文化振興賞」を受賞

2011年(平成23年)

電子書籍市場の拡大に向け、クラウド型電子書籍ストア「BookLive!」オープン

文化財デジタルアーカイブ用の大型オルソスキャナーを開発

東日本大震災の被災地域での移動図書館「ブックワゴン」をスタート

2012年(平成24年)

放射性物質を吸着するゼオライト機能紙を開発

デジタルサイネージによる次世代型館内案内システムの提供開始

熱殺菌後の酸素ガスバリア性が世界一の透明ハイバリアフィルム「PRIME BARRIER レトルトグレード」を開発

2013年(平成25年)

東京国立博物館と、同館東洋館に「TNM & TOPPAN ミュージアムシアター」を新設

ビジネスモデルの変革をグローバルに推進するため、シンガポール支社を新設

基幹システムを集約した、高セキュリティ対応のTOPPANグループ・データセンター竣工

高性能な銅タッチパネルモジュールを開発、世界で初めて量産開始

2014年(平成26年)

2015年(平成27年)

無料で学べる新学習サービス「学びゲット!」を提供開始

GPS連動型コンテンツ配信プラットフォーム「ストリートミュージアム」を提供開始

2016年(平成28年)

トッパンホールが「第47回(2015年度)サントリー音楽賞」を受賞

海外初の透明バリアフィルム生産拠点となるTOPPAN USA ジョージア工場竣工

液晶調光フィルム「LCMGIC(エルシーマジック)」を販売開始

東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会のオフィシャルパートナーに決定

詳しく知る2017年(平成29年)

経済産業省の健康経営優良法人認定制度における、特に優良な法人として「ホワイト500」に認定

パッケージや建装材、産業資材などで未来の「ゆたかなくらし」を共創する「L・IF・E」を開設

2018年(平成30年)

経済産業省と東京証券取引所による「健康経営銘柄2018」に初選定

革新的な取り組みが評価され「攻めのIT経営銘柄2018」に初選定

地方創生・観光立国の共創拠点「NIPPON GALLERY TABIDO MARUNOUCHI」を開設

詳しく知る2019年(平成31年・令和元年)

トッパン製造DX支援ソリューション「NAVINECT®」の提供を開始

欧州大手の建装材印刷メーカーのINTERPRINT社を買収

PET・PP・PEの主要3素材で高機能包材のモノマテリアル化を実現

「TOPPN SDGs STATEMENT」を策定

詳しく知る群馬センター工場

ジョージア工場

「NIPPON GALLERY TABIDO MARUNOUCHI」(外観)

INTERPRINT本社デザインセンター

2020年~2023年

2020年(令和2年)

米国の b8ta,Inc へ出資、次世代小売り事業 RaaS (リテール・アズ・ア・サービス)で協業開始

㈱ベルシステム24と、DX支援BPO新会社「株式会社TB ネクストコミュニケーションズ」を設立

㈱講談社、㈱サイバー・コミュニケーションズと、 コンテンツ事業のDX推進に向け合弁で新会社設立

スパコン「富岳」の研究成果を基にした「飲食用フェイスシールド」を共同開発、社会実装を実現

2021年(令和3年)

感染症情報管理アプリ「PASS-CODE」を開発

バーチャルモールアプリ「メタパ」を開発

米国パッケージメーカーのInterFlexGroupを買収

インドのフィルムメーカーを連結子会社化

2022年(令和4年)

AI-OCRで古文書を解読するスマホアプリを開発

ビジネス向けメタバース基盤「MiraVerse」を開発

アバターの真正性を証明する管理基盤「AVATECT」を開発

「株式会社トッパンフォトマスク」が始動(2022年4月)

2023年(令和5年)

チェコに透明バリアフィルム生産拠点を新設

「TOPPANエッジ株式会社」誕生

トッパン・フォームズ(株)と凸版印刷(株)セキュア事業部は、2023年4月1日付で事業を統合し、「TOPPANエッジ株式会社」として新たにスタート

持株会社「TOPPANホールディングス株式会社」を設立

グループ全体最適の視点から事業会社を一体的に運営するため、傘下に、「TOPPANエッジ株式会社」、凸版印刷の主要部門を母体とする「TOPPAN株式会社」及びTOPPANグループ全体でのDX事業推進を牽引する「TOPPANデジタル株式会社」を設立

飲食用フェイスシールド

持株会社「TOPPANホールディングス株式会社」を設立

事業環境の急速な変化に対応し事業ポートフォリオの変革を実現するために、これまで以上にTOPPANグループ一丸となってシナジーの最大化を図るとともに、グループガバナンス強化を通じた経営資源の最適配分と迅速な意思決定を可能とする経営体制へと進化を遂げる必要があると考え、2023年10月に持株会社体制へ移行しました。