この社会実証は、環境省「平成29年度低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)による家庭等の自発的対策推進事業」における採択案件「家電・自動車等利用に関するナッジを活用した低炭素型行動変容モデルの構築」(以下、本事業)として実施します。家電の利用者に対しては最大8万世帯において、自動車の利用者に対しては数千台規模の社会実証を実施予定です。

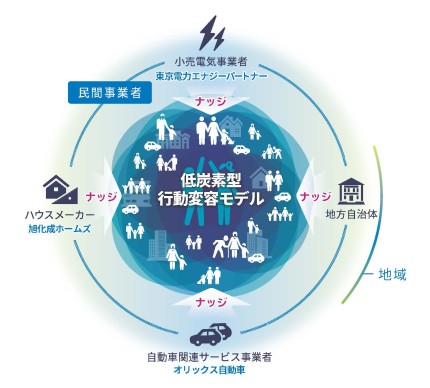

本事業の概要

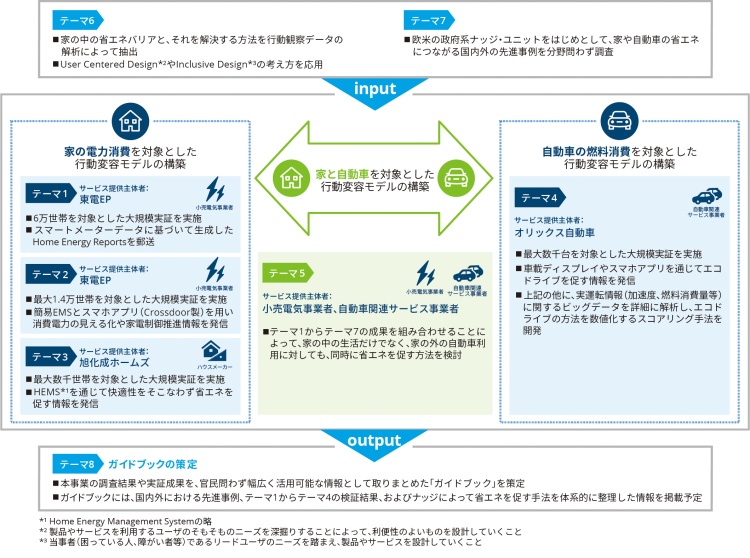

本事業では、家庭からのCO2排出量を平均2%以上削減可能な日本版の低炭素行動変容モデルの構築と、その成果の幅広い普及展開に向けて、8つのテーマに取り組みます。事業期間は、5年間(平成29年度から平成33年度)を予定しています。

本事業において、家電の利用者に対しては、省エネ行動を促進するための情報をスマートフォンアプリ、HEMS(Home Energy Management System)、郵送等を通じて発信し、ナッジを活用することによるCO2排出削減の効果を社会実証によって検証します【テーマ1~テーマ3】。自動車の利用者に対しては、車載ディスプレイやスマートフォンアプリを通じてエコドライブを促進するための情報を発信し、同様にナッジを活用することによるCO2排出削減の効果を社会実証によって検証します【テーマ4】。さらに、家電と自動車を共に保有する利用者に対して、双方に関わる省エネ行動を同時に促進可能な方法も検討していきます【テーマ5】。

また、これらの社会実証の中で適用可能な新たな方法論やアイディアを、詳細な行動観察データの解析や国内外の最新事例の調査結果に基づいて検討します【テーマ6、テーマ7】。

上記の社会実証の検証結果に基づいて、ナッジにより省エネ行動を促す手法(低炭素型行動変容モデル)を構築するとともに、平成29年4月に環境省が発足した「日本版ナッジ・ユニット」(※2)と連携し本事業の成果が官民問わず幅広く活用されることを狙ったガイドブックを策定します【テーマ8】。

【本事業における8つのテーマの位置付け】

背景および目的

日本がパリ協定における目標(2030年度における日本国内のCO2排出量を2013年度比で26.0%削減すること)を達成するためには、エネルギー機器の性能向上(エネルギー効率の改善)だけでなく、その利用者である国民のライフスタイルの省エネ化を図ることも重要です。特に、家庭からのCO2排出量の多くを占める「家電等の電力による消費(約5割)」と「自家用車のガソリン消費(約2割)」の削減が求められます。

こうした中で、DTCは自動車の省エネ化をはじめとした地球温暖化対策に関する様々なコンサルティングを通じて国の政策・施策の立案支援や民間企業の事業化支援を行ってきました。また、電中研、東電EP、および凸版印刷は、欧米でも注目が集まっている「ナッジ」に数年前からスポットライトを当て、その先行事例の研究や、ナッジによって家庭の省エネ行動を促すサービスの開発を進めてきました。

この度は、各社の実績や強みを組み合わせることによって、これまで同時に取り組まれることが少なかった家電の利用者と自動車の利用者に対して同時に省エネ行動を促進するための手法の構築を目指します。

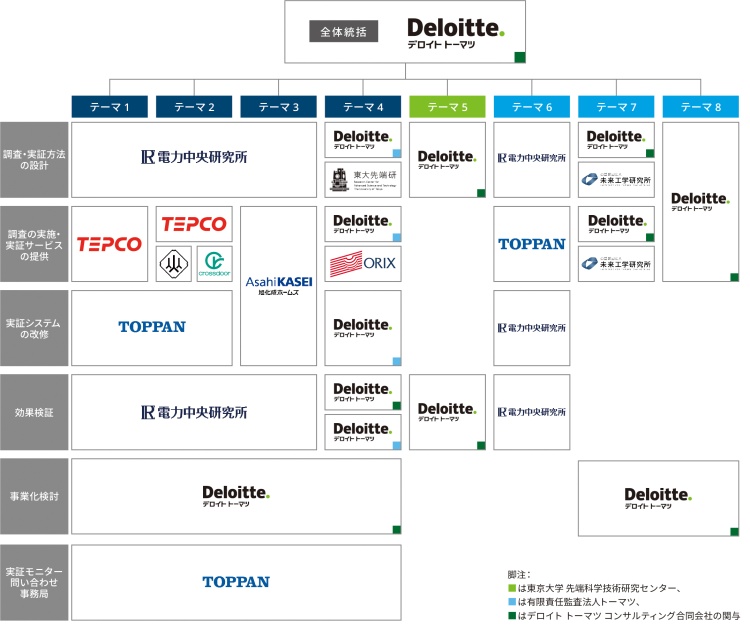

本事業における各社の役割

本事業には、産官学が連携したコンソーシアム体制で臨みます。本コンソーシアムには、DTC、電中研、東電EP、凸版印刷の4社に加えて、旭化成ホームズ株式会社、オリックス自動車株式会社、有限責任監査法人トーマツ、公益財団法人未来工学研究所、国立大学法人東京大学 先端科学技術研究センター(西成活裕研究室)、山梨県 エネルギー政策課といった家電や自動車利用の省エネ化に取り組むプレーヤーが協力事業者として参画します。

また、本事業では8つのテーマに対して、各プレーヤーの強みを生かし「調査・実証方法の設計」、「調査の実施・実証サービスの提供」、「実証システムの改修」、「効果検証」、「事業化検討」、「実証モニター問い合わせ事務局」の6つの役割を分担して社会実証やガイドブックの策定を行います。

【各テーマにおける各社の役割】

英語では、「nudge:そっと後押しする」という意味で、行動科学等の理論に基づき情報発信等により行動変容を促す手法のことを指す。

関係省庁や環境省「平成29年度低炭素型の行動変容を促す情報発信(ナッジ)による家庭等の自発的対策推進事業」における採択事業者、産業界や専門家等から成る産学官連携の取り組みのこと。構成メンバーは、今後随時募集・追加していくこととしている。同事業をはじめとする環境・エネルギー分野はもとより、幅広い分野での課題の解決に向けたナッジ手法の適用について検討を進め、ナッジに関する方法論や課題、対応方策等を共有していくことが予定されている。また、欧米等先行する諸外国の政府関連機関、実務者、有識者等とも、情報共有や協調していくことが予定されている。

http://www.env.go.jp/press/103926.html

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上