平成28年の熊本地震により熊本城の石垣から膨大な数の石材が崩落しました。これらの石材1つ1つが文化財であるという性質上、崩落した石材を元の位置に戻す必要がありますが、この特定作業を目視で行うことは非常に困難でした。

そこで今回、崩落前後の石材の写真を、計算機を用いて自動照合することで効率よく石材の元の所在を特定できるシステムを開発しました。本システムを用いることで、飯田丸五階櫓の石垣から崩落した370個の石材の写真に対して、337個(91%)の元の所在を特定することができました。特筆すべき結果として、事前の人間による目視による照合では、石材はどれも同じような形をしていることから、1割ほどの対応付け誤りがありましたが、本システムを用いることで、このようなヒューマンエラーを取り除くことができました。従来の目視による特定作業は、数百枚の写真を見比べながらの作業となるため数か月 を要していましたが、本システムを用いた作業時間は1時間程度でした。

本システムは実際の飯田丸五階櫓の復旧工事の設計に活用されており、この設計に従って着工予定です。今後は他の石垣での照合に活用されることが期待されます。

本研究成果は令和4年7月22日に科学雑誌「International Journal of Computer Vision」に掲載されました。また、本研究はJST のA-STEP(研究成果最適展開支援プログラム) ステージIIの支援を受けて実施したものです。

詳細説明

平成28年4月に2度にわたって発生した巨大地震により熊本城は大きな被害を受け、復旧作業には10年以上の年月を要すると言われています。熊本城の石垣は文化財という性質上、崩落した石材を元の正しい位置に戻す必要がありますが、石材数が膨大なため、これらの照合作業を目視で行うことは困難です。

これに対して、本研究では画像処理技術を用いて、これらの照合作業を支援する石垣照合システムを開発しました。システムでは、崩落前後の石材の形状情報や崩落前後の位置関係を頼りに、崩落石材全体の対応付けを行いました。開発したシステムは、次の①~③の3つのパートからなります。

①崩落前石材データベースの構築

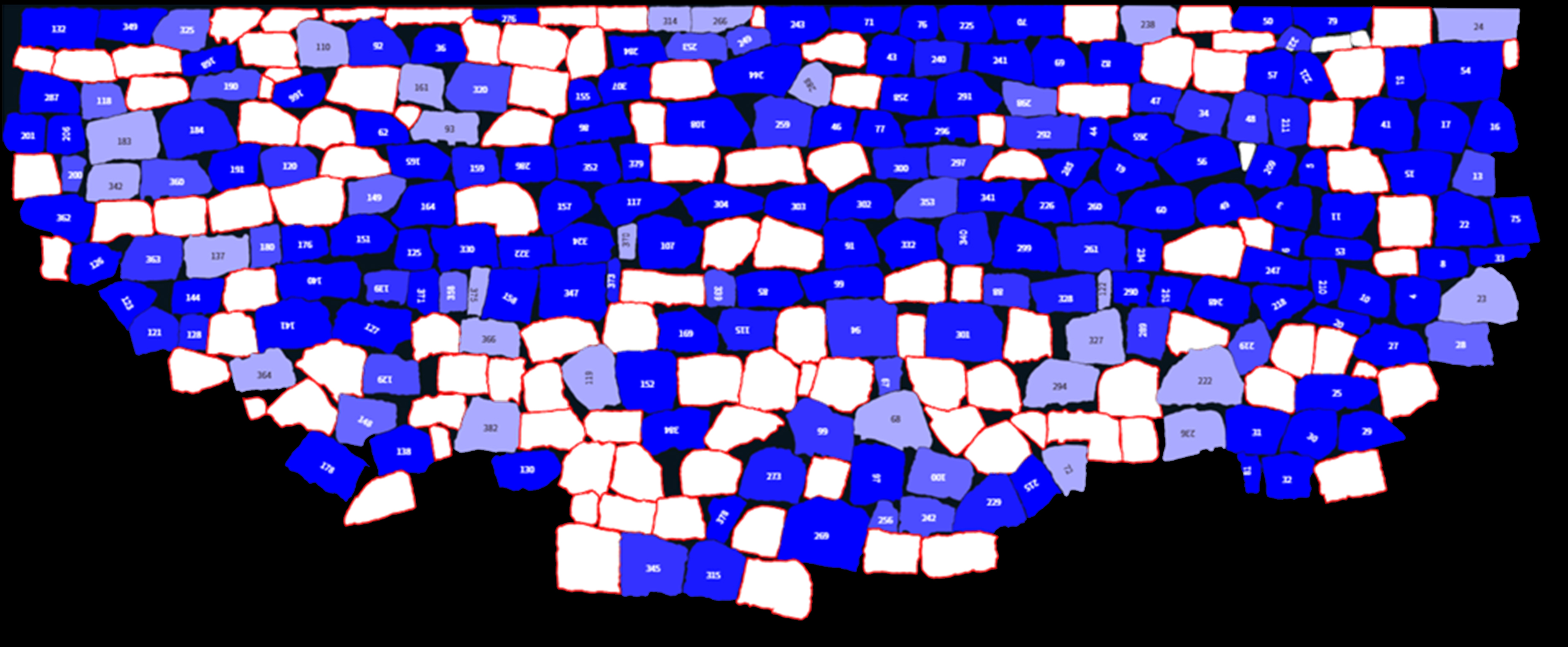

震災が起こる前の石垣の写真から、石材1つ1つの正対した画像および実寸スケールの輪郭データベースを作成しました。当初、震災前の石垣写真がなく行き詰まっていましたが、凸版印刷株式会社がVR熊本城のコンテンツ作成のために平成23年頃に一眼レフカメラで高精細な4万枚以上の石垣写真の撮影を行っていたため、そこから崩落前石垣のデータベースを作成することができました。

②崩落後石材の計測

石垣の崩落後、石置き場に移動させた石材をステレオカメラにより3次元で計測しました。それによりミリメートル単位の実寸スケール情報が取得でき、正面から見た形状に変換することができます。

③崩落前後の石材の照合

最後に、①②で得られた両者の情報の照合を行いました。具体的には崩落前後の石材輪郭形状および位置関係を基に対応付けを行いました。また、崩落前後の石材はジグソーパズルのように1対1に対応するため、このようなパズル問題を「0-1整数計画問題※」として定式化して解きました。

開発した石垣照合システムを実際の熊本城の飯田丸五階櫓の石垣に適用したところ、370個の崩落石材に対して、337個(91%)の石材の元の所在を特定することができました。残りの特定できなかった石材は小さい石材や割れた石材でした。特筆すべき結果として、本システムの照合により、約1割の石材について事前の熊本市職員による対応付けが誤っていることが判明し、本来の正しい対応関係を示すことができました。これは、数百個におよぶ石材がどれも似たような形状をしており、1枚1枚写真を見比べながらの従来の目視作業では、決して少なくない数のヒューマンエラーが生じることを示唆しています。

以上により開発システムの有効性が証明され、短期間で実用化レベルまで至ることが示されました。飯田丸五階櫓の照合結果は熊本市の石垣復旧工事の設計に活用され、これを基に工事が着工予定です。

著者:Gou Koutaki, Sakino Ando, Keiichiro Shirai, Tsuyoshi Kishigami

掲載誌:International Journal of Computer Vision

doi:https://doi.org/10.1007/s11263-022-01630-8

URL:https://link.springer.com/article/10.1007/s11263-022-01630-8

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上