TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANエッジ株式会社(本社:東京都港区、代表取締役社長: 齊藤 昌典、以下 TOPPANエッジ)と、デンマークの暗号技術ソフトウェア企業であるPartisia Applications ApS(本社:デンマーク、代表取締役社長:カート・ニールセン、以下 Partisia[読み:パーティシア])は、顔認証と分散型ID技術、スマホのNFC認証によるセキュアかつ利便性の高いデジタル学生証の確立を目的とした実証実験を、沖縄科学技術大学院大学(所在地:沖縄県国頭郡、学長兼理事長:カリン・マルキデス、以下 OIST)において2025年6月から9月まで実施します。

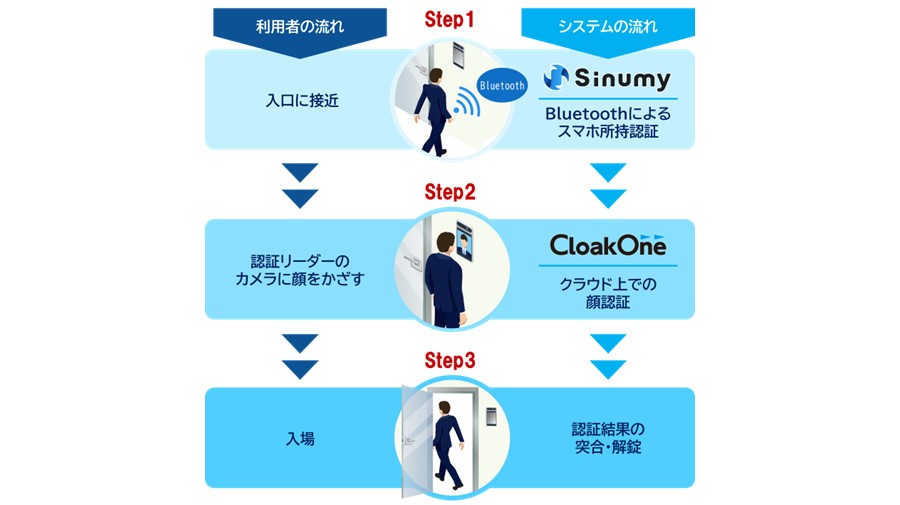

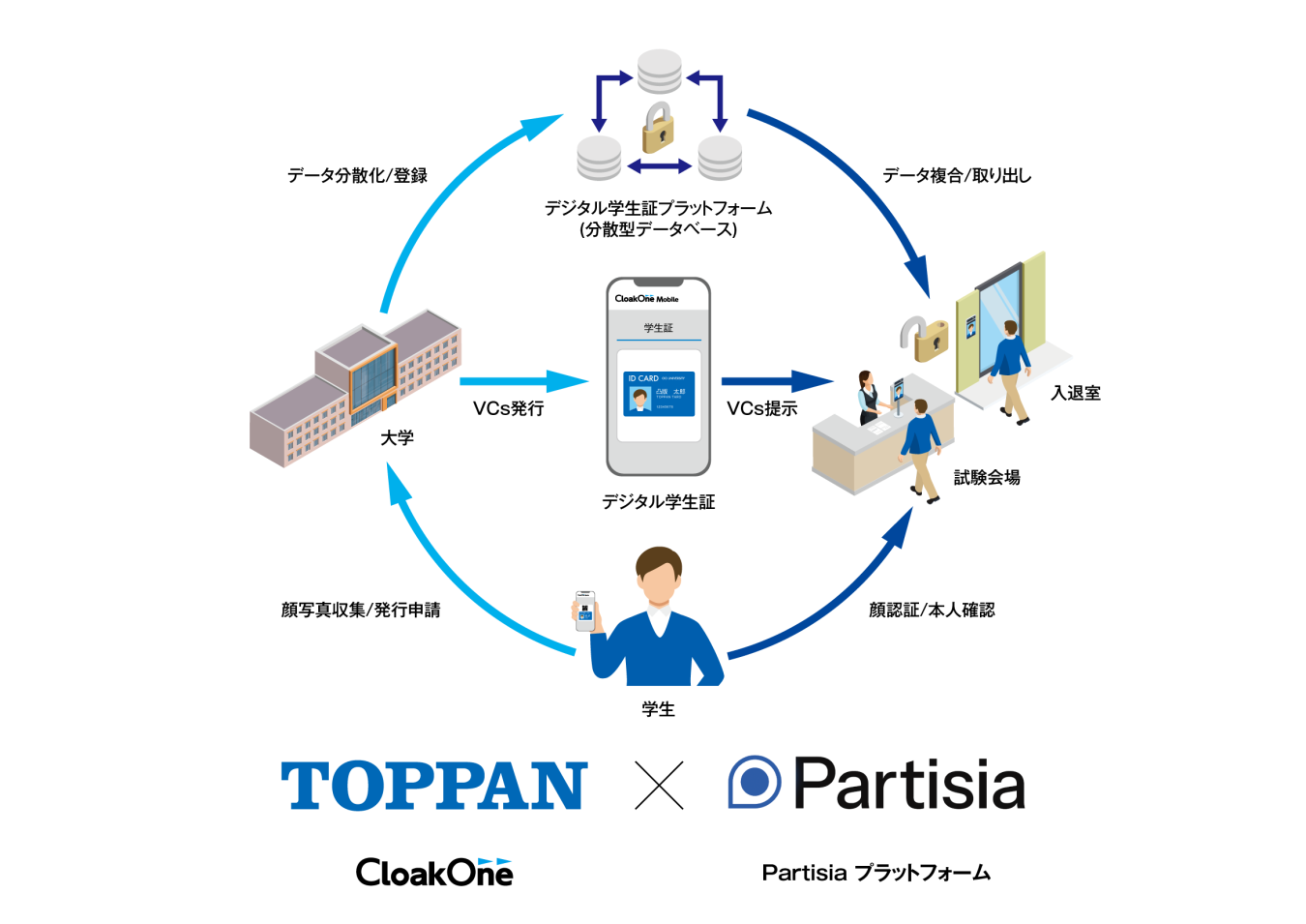

今回、TOPPANエッジの顔写真収集・認証クラウドサービス「CloakOne®(クロークワン)」に、Partisiaの分散型ID技術を組み込み、スマホによるNFC認証を可能にすることで、先進的なサイバーセキュリティ対策を行うEUにおけるデジタルIDの検証規格「eIDAS2.0」の基準を満たした、よりセキュアで利便性の高い新たなデジタル学生証を共同開発します。

また本件について、AI ドリブンの実現に向けたデジタル ID、セキュリティ、プライバシー、ガバナンスに関するヨーロッパの主要なカンファレンス「European Identity and Cloud Conference 2025」において、2025年5月6日に両社 で発表を行います。

背景

文部科学省によると、2024年5月時点の日本国内の大学は813校、在学者数は約295万人となり(※1)、FeliCa対応ICカードの学生証を発行する大学は360校を超えます。これらの大学の学生証はカード形式が主流となっていますが、昨今、多くの大学では学生証カードの発行管理業務の負荷・コストに課題を抱えています。特に新入生の受け入れにあたっては、合格決定から入学までの短期間に個人情報を書き込んだ学生証カードを制作・発行する必要があるため、負荷の高い業務となっています。加えて、従来の学生証を用いた本人確認は、認証を行う者が本人であることが前提となっているケースが多く、なりすましのリスクが存在します。これらの課題により、確実性・安全性が高く、かつ発行の手間やコストの抑えられるデジタルでの効果的な身分証明の手段が求められています。

また近年、個人情報を大量集積するITプラットフォームに対し、個人情報管理の観点から問題意識が高まり、個人が自分自身のデータを扱う権限を持ち、自身のアイデンティティを管理する「自己主権型アイデンティティ(SSI)」(※2)という考え方が注目されています。SSIを実現する技術であるDIDs(分散型識別子)(※3)やVCs(検証可能な資格情報)(※4)は、現在世界中で普及が促進されています。

本デジタル学生証と実証の概要

今回両社で開発するデジタル学生証は、TOPPANエッジの顔認証および個人情報管理のノウハウと、Partisiaの分散型IDソリューションを組み合わせ、スマホのNFCを活用して本人確認を行うことができます。さらに、先進的なサイバーセキュリティ対策を行うEUにおけるデジタルIDの検証規格「eIDAS2.0」の基準を満たすデジタル学生証として開発することで、学生のデジタルIDをより安全に管理・運用でき、かつ試験時や学内施設の利用の際の本人確認の手段としても利便性・確実性の高い、新たな学校施設向け認証プラットフォームとして活用が可能です。

今回の実証実験では、従来、FeliCa対応ICカードの学生証のタッチで行っていた本人確認を、スマホのNFCと、次世代インターネットの概念である分散型データ共有モデル(Web3.0)(※5)を用いて実施します。Web3.0におけるデータの活性化・利活用のために、Partisiaが開発した、高度なマルチパーティ計算(MPC)(※6)を使用したブロックチェーン「Partisia Blockchain」を導入し、不正アクセスや漏洩からデータを守る「機密性」、データが改ざんされていないことを保証する「完全性」、データが必要なときに利用可能である「可用性」を損なうことなく情報共有が可能であることを確認します。

また、本実証の舞台となるOISTは、日本政府が設立した先駆的な大学院大学として、科学のフロンティアを開拓するため、50カ国以上から研究者が集まり、研究を行っています。今回の実証実験対象者として様々な国の出身者が参加することにより、デジタル学生証のグローバル展開を見据えた検証を可能にします。本実証では本システムの核である分散型ID技術やDIDs、VCsを学んでいる応用暗号ユニットの学生が対象となります。

| 実証期間 | 2025年6月~9月 |

| 実施場所 | 沖縄科学技術大学院大学(OIST) |

| 対象学部 | 応用暗号ユニット |

| 対象人数 | 50名(予定) |

| 検証内容 |

【Phase 1】 2025年6月~2025年8月 スマホによるデジタル学生証と顔認証による本人認証を活用した、試験会場における 出欠席管理と本人確認 【Phase 2】 2025年8月~2025年9月 スマホのNFCを用いた認証による学生の識別と施設のアクセスコントロール (既設のインフラとの連携を想定) |

今後の展開

TOPPANエッジとPartisiaは今回の実証結果などを踏まえてデジタル学生証の開発を進め、OISTを含む大学や教育機関に向けて2025年中にデジタル学生証プラットフォームの提供を開始し、2026年4月入学生からの導入を目指します。

Partisiaについて

Partisiaは、世界デジタル競争力およびデジタル政府進捗度で世界トップクラスの(※7)デンマークの企業です。プライバシーを保護しつつ、サーバー上の演算処理が可能な「マルチパーティ計算(MPC)」の技術とブロックチェーンの技術を組み合わせることで、トランザクションの透明性を担保しつつ、プライバシーの保護を実現した、独自のDIDsとVCsのプラットフォームを提供しています。特にMPCの分野において世界をリードするパイオニアたちによって設立されたリーディングカンパニーであり、2008年に世界初のMPCの商用利用を開始しています。

TOPPANエッジについて

TOPPANホールディングスのグループ会社であるTOPPANエッジは、DXを支援する高度なソリューションやペイメントサービス、デジタルとオペレーションを融合した「Hybrid-BPO®」など、エッジの効いた最尖端のアプローチで企業や社会の課題を解決していくことを使命にしています。

ビジョン「ビジネスに変革を、社会につながりを。」の実現に向け、お客さまのビジネスプロセス変革をリードし、より安心で快適なコミュニケーションを社会に創り出していきます。

https://www.mext.go.jp/content/20241213-mxt_chousa01-000037551_01.pdf

※2 自己主権型アイデンティティ(SSI):個人情報の保存や使用方法について管理主体が介在することなく、個人が自分自身のアイデンティティをコントロールできるようにすることを目指す考え方。管理者を介さずに自分自身でアイデンティティ情報を管理できることを重視する点が特徴。

※3 DIDs(分散型識別子):中央集権的な機関による個人情報管理から完全に独立した識別子のこと。

※4 VCs(検証可能な資格情報):暗号技術に基づき、第三者が常に提示された個人情報の正当性を検証できるデジタル証明書

※5 分散型データ共有モデル(Web3.0):分散化、ブロックチェーン技術、トークンベースエコノミクスの概念を取り入れたインターネット。中央集権的な管理を排除することで、ユーザーが主体的にデータの管理・活用を行うことができる。

※6 マルチパーティ計算(MPC):暗号技術の一分野であり、複数の参加者が自分のデータを秘密にしたまま共同計算を行い、計算結果のみを共有することができる技術。

※7 IMD(国際経営開発研究所)の世界デジタル競争力ランキングにおいて、デンマークは2024年に67カ国中の第3位にランクされている。(2022年1位、2023年4位)

https://www.imd.org/centers/wcc/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness-ranking/

* 本ニュースリリースに記載された商品・サービス名は各社の商標または登録商標です。

* 本ニュースリリースに記載された内容は発表日現在のものです。その後予告なしに変更されることがあります。

以 上