TOPPAN’s Impact

TOPPAN’s Impact

TOPPANグループは、サステナビリティ推進におけるマテリアリティ(重要課題)の「事業活動マテリアリティ」において、「脱炭素社会の実現」や「サーキュラーエコノミーの実現」を掲げています。その実行において重要な役割を担うのが、中期経営計画で成長事業と位置付けられる「SXパッケージ(環境配慮パッケージ)」です。

TOPPANはパッケージ事業において、パッケージそのものの環境配慮だけでなく、包装材を取り巻く様々なサービスやソリューションを提供し続けてきました。その最先端の取り組みとして、2025年5月、TOPPANの容器包装CO2排出量算定クラウドサービス「SmartLCA-CO2®」と、アスエネ株式会社のCO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス 「ASUENE」のシステム連携を発表しました。 両社の提携によるシナジーが、どのように社会課題を解決し、価値を創出していくのかを、アスエネさまとの対談を通じ、ご紹介します。

間瀬 裕介さま(中央)

アスエネ株式会社 取締役CFO

髙田 康太郎(右)

TOPPAN株式会社 生活・産業事業本部 SX推進センター

SX事業開発本部 マーケティング部 部長

福武 修太(左)

TOPPAN株式会社 生活・産業事業本部 SX推進センター SX事業開発本部 マーケティング部 SXDX戦略チーム チームリーダー

積み重ねてきたノウハウから見えてきた「可視化」の重要性

- 髙田

- TOPPANのパッケージ事業は長い歴史の中で、商品企画、開発からプロモーションに至るトータルソリューションを提供し、常にお客さまや社会のニーズと向き合い、「共創」の姿勢を大切にしてきました。また、1986年から透明バリア製品ブランド「GL BARRIER」を展開し、1998年からパッケージのLCA評価を開始するなど、非常に早い時期から今で言うSXに取り組んできた自負があります。一方で、容器包装は廃棄物問題と深く関わっているため、「自分たちはごみを作っているのではないか」とその存在意義に対する疑問や葛藤を抱えることもありました。このような葛藤を乗り越えるためにも、パッケージと深く関わる脱炭素や資源循環の問題に向き合い、パッケージを通じて社会的価値を生み出さなければならないと強く感じていました。

- 福武

- 何をすればお客さまから価値を感じていただけるのかと考えて、私たちがたどり着いたソリューションの1つが「CO2排出量の可視化」です。容器包装におけるCO2排出量を把握したいというご要望は、多くのお客さまから挙がっていました。長年培ってきたノウハウを広く普及できる形にしようと検討した結果、パッケージというモノのソリューションにデジタルソリューションを組み合わせて提供するという方向性が定まり、2023年5月にはパッケージのCO2排出量を自動算出するクラウド型システム「SmartLCA-CO2®」の販売を開始しました。これはパッケージの仕様情報を入力するだけでCO2排出量を簡単に算定できるサービスで、パッケージの環境配慮度合いをCO2排出量やプラスチックの使用重量という指標で可視化できるようになります。

- 髙田

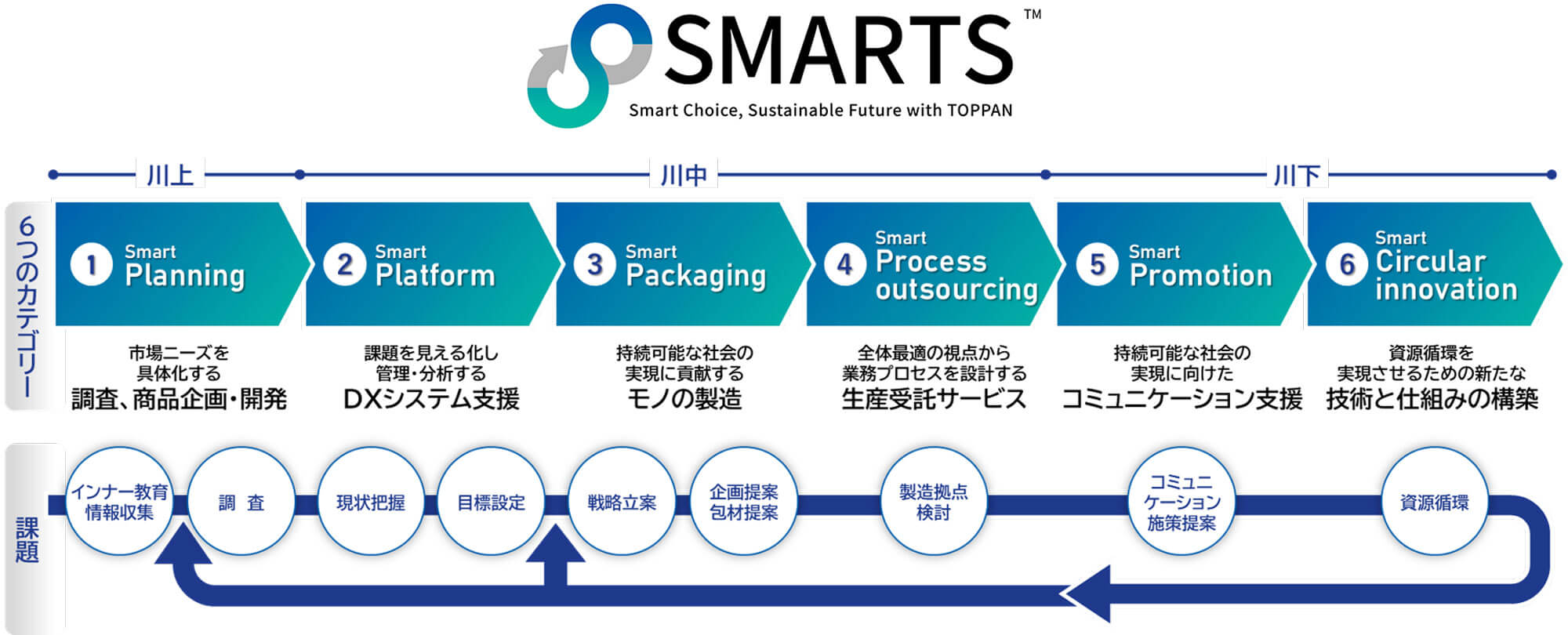

- 私たちは、パッケージを起点としたサステナブルブランド「SMARTS™」を掲げ、お客さまのバリューチェーン全体のスマート化や環境負荷低減に様々な選択肢を提供しています。「SmartLCA-CO2®」は、DXを活用してバリューチェーンの川中における課題を見える化し管理・分析する「Smart Platform」の一環で、LCA(ライフサイクルアセスメント)を用いて根拠のある環境提案を行うサービスの一つと位置付けています。

サステナブルブランド「SMARTS™」の全体概要図

脱炭素社会に向けたお互いの課題を共有できたことが協創の原動力に

- 福武

- 「SmartLCA-CO2®」の構想が具体化したのは2022年ごろでしたが、アスエネさまとの最初の接点もその頃だったと記憶しています。

- 間瀬さま

- そうですね。アスエネの創業は2019年ですが、当時は再生可能エネルギー電力の小売り事業を手がけていました。その事業を通じてお客さまとお話しする中で、CO2排出削減に取り組みたいと考えていても、今どのくらいCO2を排出しているかが把握できていないという企業が多いと気がつきました。これは例えると「ダイエットしようと言いながら体重がわからない」、すなわち「何をどれだけ減らせばいいのかが見えない状態で、削減目標だけが先行している」といったようなものでした。この課題を解決しなければと考えたことが、CO2排出量見える化・削減・報告クラウドサービス「ASUENE」の開発・提供につながりました。その後1〜2年でこのサービスが軌道に乗り、大企業から中小企業まで幅広い業種、数多くのお客さまに採用いただいています。

- 福武

- TOPPANの課題感とアスエネさまが推進されようとしていたことが一致していたということですね。

- 髙田

- アスエネさまとの最初の出会いは、2023年に、さまざまな企業が集い、イノベーションを生み出す「共創空間」であるCIC Tokyoに、TOPPANが入居したことがきっかけでした。偶然にも、アスエネさまはその向かいに入居していらっしゃったのです。具体的にコンタクトをとったのは、「SmartLCA-CO2®」をリリースするタイミングでした。でも、最初はTOPPANを警戒されていましたよね、競合になり得る存在なのではないかということで(笑)。

- 間瀬さま

- 新規参入の事業者が増えてCO2の見える化が盛り上がった年でしたので、最初は少し警戒をしていたのも事実です(笑)。ただ、私たちも幅広い業種にサービスを提供する中で、各業界特有の算定に対応する必要性を感じていて、自社でゼロからやるのか、他社と連携するかを検討し始めたタイミングでもありました。TOPPANさんとの打ち合わせの中でサービスのデモを拝見し、パッケージ製造に関する専門的な用語や工程の複雑さを実感しました。パッケージのプロであるTOPPANさんとCO2見える化のプロであるアスエネが組むことで、共に脱炭素社会を推進できると確信を得たことが提携の意義を一層強く感じたきっかけです。本当にあのタイミングで出会えてよかったと思っています。

- 福武

- 継続したミーティングを通じてお互いの考えていることを理解し、TOPPANの専門性に価値を感じていただけたからこそ、お互いに歩み寄っていくことができたのだと感じますね。

CO2排出量削減は、企業にとって攻めのツールとなり得る

- 間瀬さま

- アスエネ単独では踏み込めなかった業界・企業群に対して、TOPPANさんとの連携を通じて戦略的にアプローチできる体制が整いました。また、アスエネのことも信頼していただいてサービス導入につながるといった実績も生まれ、両社の連携にドライブがかかっていきましたね。

- 髙田

- 最初にアプローチしたときからアスエネさまはこの分野でトップランナーでしたし、圧倒的なスピード感がありました。パッケージの事業はTOPPANの中でも堅実なメンバーが多いと自覚していますが、そのスタンスでは実現できないこともあります。アスエネさまに置いていかれないよう、振り落とされないようにと必死に頑張ってきました。

- 間瀬さま

- TOPPANは歴史あるすばらしい企業だというイメージだったのですが、皆さんの人柄に触れ、それだけではなく、スタートアップ的な自由さ、柔軟性も感じました。お二人には非常にスピーディーにご対応いただいて、その姿勢が私たちにマッチしたというのが、協業に踏み切れた大きなポイントでもありましたね。

- 福武

- TOPPANも1900年の創業当時はベンチャーといえる会社でしたし、そのDNAは現在のグループパーパスにも織り込まれていますから、それが一人ひとりの根幹にあるのかもしれません。一方で、まだまだこれからも変革は必要だと感じます。

- 間瀬さま

- サービスの内容面でいうと、CO2の計算、今で言う炭素会計は、学ぶ機会が多くありません。「経験がない中でどうやるのか」「自分で計算してみたけれど、本当に正しいのか」という不安が、実行の障壁になっています。でも、一度体重を量ればダイエットしようという気持ちになるように、お客さまがスタートラインにしっかりと立てるよう支援することが大切だと考えています。

- 福武

- 同時に、CO2排出に対して様々なルールや規制が作られ、よくわからないまま「やらされている」というストレスを抱えた企業も少なくないと感じます。削減の取り組みにはコストがかかりますが、今やらなければ将来さらに大きなコストにつながりかねません。そういった悩みで苦労されているというお話もよくお聞きします。

- 髙田

- やらされ感の中で守りに入ってしまうと、どうしても疲弊してしまいます。CO2排出をいかにプラスに働かせ、攻めに転じられるか。そこを突き動かしていくのが私たちの役割だと感じます。

- 間瀬さま

- 攻めの手段として使うことで、ビジネスチャンスや新たな売上につながる成功事例を増やしていきたいですね。それが長期的な企業価値に結びつくのだということを示していかなければと思います。お客さまがそれを確信できれば、取り組みが加速し、業績やインセンティブにも反映されるはずです。そのような世界を作っていきたいですね。

世界へ、未来へ、「見える化」を超えてポジティブな価値創出を広げていく

- 髙田

- 新たな価値という点では、私たちの事業の根幹であるパッケージでも、様々な提案を行っています。例えば、チャック付きパウチの「蒸でき スマデリバッグ®」は、あらかじめ調味料や具材を封入しておき、食材を加えて電子レンジで加熱するだけで蒸し・煮込み料理が作れるパッケージです。乾麺のパスタを半分に折って水を入れれば、電子レンジで調理ができるような商品もあります。生活者には、調理器具がいらない簡便さや時短といったメリットを感じていただけると思うのですが、茹でるために使用する水や排水を減らせる、火を使わないからCO2が削減できるといった環境面での価値もあります。それらを定量的に示すことで、食品メーカーのお客さまがその効果を理解して導入が増え、さらなる環境負荷の低減にもつながると考えています。

「蒸でき スマデリバッグ®」

- 間瀬さま

- 私もパスタが好きですし、子どももよく食べるのですが、子どもでも安心して使える点に非常に魅力を感じました。こうした手軽に取り入れられる選択肢があることで、忙しい家庭でも無理なく活用できると感じています。しかも、エネルギーの削減などにもつながる取り組みで、生活者も企業もWin-Winになる、非常にすばらしい製品だと思います。

- 福武

- 企業が攻めの取り組みをする場合も、環境面だけの希求ではなかなか生活者には伝わらないものです。時短につながる、廃棄しやすい、分別がわかりやすいといった、生活行動の中で価値を感じられる部分を組み合わせて提示することが大切です。そういった提案は、幅広い業界のお客さまを支援してきたTOPPANならではの強みの部分だと考えています。それから、行動変容は企業の中でも必要です。サステナビリティ推進部門やコーポレート部門が環境配慮の重要性を説明しても、開発や営業の現場から「なぜコストがかかるのに取り組まなければならないのか?」と受け入れられないというのはめずらしいことではありません。それに対して、TOPPANのシステムを活用して製品ごとのCO₂を測ってデータを提示し、自社の状況を把握してもらうことができれば、一人ひとりの行動を少しでも変えられるかもしれません。

- 間瀬さま

- アスエネグループのサービス導入社数は約25,000社なのですが、直接の窓口は企業の経営企画部門がメインです。カーボンフットプリントやLCAの取り組みにあたっては、経営の意志決定はもちろん重要ですが、正しく算定・開示をしていくためには社内外のステークホルダーを巻き込む必要があり、経営と現場をつなぐ動きが重要です。TOPPANのもつお客さまとのコネクションや交渉力という強みをそういった部分で是非発揮していただきたいですね。

- 髙田

- 実は偶然にも、当社のクライアント数も25,000社ほどなんです。アスエネさまの25,000社とTOPPANの25,000社を掛け合わせたときのシナジーには、大きな可能性を感じます。容器包装の現場にアカウントを持つ私たちとアスエネさまは補完関係にありますから、お客さまの全社的な活動を推進する力となり得ると期待しています。

- 間瀬さま

- CO2排出削減はグローバル共通のテーマですから、まずは国内で成功事例を重ね、将来的には海外にも展開していきたいですね。グローバルな規制の動きは複雑化していますが、日本で推進し発信をしていくことは、チャンスにもなり得ると思っています。その場合も、企業の負担は極力少ないほうがいいので、「ASUENE」や「SmartLCA-CO2®」のようなサービスを活用していただきたいですね。日本がどんどんルールメイクして世界を先進していくようになればと期待しています。

- 福武

- 地理的な広がりだけでなく、時間的な広がりも視野に入れていきたいですね。今、仕組みを立ち上げることができれば、次の世代にうまく引き継げるよい流れが作れるのではないかと思います。未来では脱炭素という言葉自体がなくなっている、そんな世界を実現できるよう、これからも頑張っていきたいです。

- 高田

- 今回のお話で、アスエネさまとTOPPANは、取り組みの方法は違えども、目指している方向性は一致していると改めて感じました。業界は異なってもサステナビリティという目標に向かって志高く取り組んでいる人が多くいらっしゃり、心強いです。そこに楽しさを感じていることが、私の原動力にもなっています。一方で、ビジネスとしての成功も考えなければなりません。経済的な価値と社会的な価値を両立させていくのは難しいことですが、それをどのように創出するか、どんな共創を通して形にしていくかを、これからも模索し続けていきたいと思っています。

※掲載内容はすべて2025年3月時点(取材時)の情報です。

パッケージに限らず、あらゆる製品には幅広いバリューチェーンが存在し、そこには多くのステークホルダーが関わっています。「バリューチェーン全体で環境負荷を低減する」という考え方は広まりつつありますが、それを実行に移すのは容易ではありません。一企業の取り組みだけでは限界がある中で、志を共有できるパートナーの存在は、取り組みを大きく前進させる原動力となります。

TOPPANグループは、長年の事業で培った知見やネットワークを活かし、企業と企業、企業と生活者をつなぐ橋渡しの役を担っていきたいと考えています。個々の力を掛け合わせ、大きな推進力に変えていけるよう、これからも私たちの挑戦は続きます。

企画コーディネーターからのコメント

TOPPANホールディングス

株式会社

広報本部ESG

コミュニケーション部

西﨑 文茄

脱炭素社会の実現は、一社だけでは到達できない大きな目標です。複雑な社会課題だからこそ、多様な視点やアプローチが求められます。今回の対談を通じて、「見える化」や「共創」といったキーワードが、その実現に向けた確かな第一歩であることをあらためて実感しました。

社会課題に正面から向き合い、それぞれの強みを活かして共に進んでいく姿勢が、今後ますます求められていくのだと感じています。業界の垣根を越えて、共通の課題に向き合い、解決に挑む姿に大きな学びがありました。今後も、こうした対話の機会が広がっていくことを期待しています。次回もぜひお楽しみに!