木下悠たった1枚の白黒写真から、失われたアートを色鮮やかによみがえらせる

木下悠:九州芸術工科大学芸術工学部画像設計学科卒業。日本大学芸術学部写真学科卒業。2008年に凸版印刷(当時)に入社。TICクリエイティブ本部映像企画部に配属され、コマーシャルフォト等の撮影に携わる。現在は文化事業推進本部に所属し、葛飾北斎の「須佐之男命厄神退治之図」(2016年)や、「大坂冬の陣図屛風」(2019年)、クロード・モネ「睡蓮、柳の反映」(2019年)、伊藤若冲「釈迦十六羅漢図屏風」(2024年)などの復元プロジェクトの制作・指揮を担当。単著に『失われた絵画を再生する - デジタル技術を用いた復元への挑戦 (芸術選書) 』(中央公論美術出版、2024)

3DCGから写真へ

近年、高い人気を誇る江戸時代の絵師、伊藤若冲。その幻の大作に「釈迦十六羅漢図屏風」があります。大阪大空襲で焼失したと考えられ、昭和8年に発行された図録に収められた白黒写真のみがしられているこの作品を、デジタル推定復元した屏風が2024年7月に公開されました。プロジェクトリーダーを務めたのがTOPPAN株式会社 情報コミュニケーション事業本部 文化事業推進本部の木下悠です。

「生まれ育ったのは長崎県。父が美術の教師をしていたこともあり、美術館に連れて行ってもらったり、父の作品制作をみたり手伝ったりという環境が身近にありました。」(木下、以下同様)

当時、3DCG化していく過渡期だったゲームのグラフィックに憧れていたという木下は、その延長で3DCGに興味を持つようになり、大学ではその領域を学びました。そして3DCGソフトをはじめ、デジタルツールを駆使して目にみえる世界のフォトリアルな再現に挑戦していく中で、徐々に写真そのものへの興味が深まっていきました。

「3DCGは、モノの表面に当たった光がどう反射するか、といった光の動きをシミュレーションしてリアルな質感を表現します。これを学ぶうちに、目の前の現実の世界で起こっている光の現象自体が面白くなってきて、それをそのままレンズで捉えることに興味がうつっていきました。」

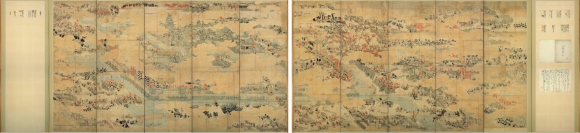

- 「大坂冬の陣図屛風」デジタル想定復元

- 制作: TOPPAN株式会社

- 監修: 千田嘉博(奈良大学文学部教授)、東京藝術大学、徳川美術館、佐多芳彦(立正大学文学部教授)

- 協力: 大阪城天守閣、京都市立芸術大学芸術資料館、東京国立博物館

- 「大坂冬の陣図屛風」(模本)東京国立博物館蔵

- 出典: ColBase(https://colbase.nich.go.jp/)

「撮影」と「印刷」

コントロールとクオリティ担保を一手に担う

3DCG、そして写真を学んできた木下がなぜ印刷会社に入社したのか、そこには興味の範囲を限定したくなかったという思いがあったそうです。

「純粋なフォトグラファーとしての活躍にも憧れましたが、そこを軸としつつ多様な裾野の広がりが期待できるものが興味の対象でした。大学の会社見学で凸版印刷(当時)のデジタルアーカイブやVR作品を見ていて、ここならおもしろいことができそうという感触を得ていました。」

2008年に凸版印刷(当時)に入社した木下は、映像企画部(当時)に配属され、撮影スタジオのアシスタントとしてキャリアをスタートさせます。当初は撮影ディレクターとしてカタログなどの商品写真の撮影業務に邁進しましたが、ほどなく文化財のデジタルアーカイブに関心をもつようになります。そんななか、オープンを間近に控えたすみだ北斎美術館の収蔵品のアーカイブとレプリカ制作の業務を先輩から引き継ぎました。そこで木下は文化財の撮影ディレクションを担当することになりましたが、その際、写真を学んできた経験を活かして印刷のディレクションも兼務しようとしたのです。

「大量印刷はともかく、一点物のプリントをつくることは、自分の作品づくりでずっとやってきたこと。自分自身で撮影と印刷の両方をコントロールすることで、一気通貫でクオリティを担保できるようにしました。」

こうした仕事の進め方は、デジタルアーカイブという仕事に求められる品質保証の要求に答えるもので、仕上がりのクオリティを含めてすみだ北斎美術館に高い評価をいただく結果となり、強固な信頼関係を構築することができました。そして、これが後の文化財のデジタル推定復元につながったのです。

「わかること」をヒントに考え抜く

「2014年、すみだ北斎美術館から『白黒写真しか残っていない北斎の作品を復元できないか』というお話をいただきました。」と当時を振り返る木下。それは、江戸後期の浮世絵師にして世界的にも名高い葛飾北斎の晩年を代表する傑作「須佐之男命厄神退治之図」という大絵馬でした。

「いくら技術が進歩しても白黒写真から色は判別できません。不可能を前提にするしかないのですが、でも、前例のない試みだけに、すごくおもしろそうじゃないですか。僕も30代前半と若かったですし。」と木下は当時の心境を打ち明けます。1年の調査期間で、絵馬修復の専門家や美術史の研究者へのヒアリングを重ねるなど、復元に必要と考えられる材料や情報収集に奔走し、やれる限りのことを挑戦するプロジェクトがスタートしました。

残されていた白黒写真は明治時代の美術雑誌「國華」に掲載されたもの。木下は、同じように「國華」に掲載され、現存する作品を調査し、白黒の階調と彩色の関係性を客観的に評価する手法を取り入れました。さらに北斎が晩年に残した絵手本『画本彩色通』(えほんさいしきつう)や、同時期に描いたとされる肉筆画を調査し、晩年の北斎が用いた絵具や彩色技法を確認。デジタル技術と職人の手作業を融合させ、失われた絵馬の原寸大彩色復元絵馬を完成させたのです。白黒写真から色を復元するという、不可能へのチャレンジなだけに、困難は数え切れないほどあったと木下は言います。

「超えられそうもない壁はたくさん出てきました。でも、わからないことばかりの中から、わかることをヒントにひたすら考え抜いて、なんとかひとつの仮説を見出して、それを誠実に積み上げていく。そんな地道な作業の繰り返しでした。」

このプロジェクトを牽引したのは、木下の仕事への真摯な取り組みと徹底的に考えることをあきらめない粘り強さでした。

次代の美術研究に貢献する推定復元

世の有名な作品は既に誰かが研究しているのに対して、白黒写真しか残っていない作品は研究の対象にならず、わかっていないことが多いと木下は言及します。

「この仕事を通じて発見したことは、まだ世界の誰も見出していないもので、それを発見できる喜びは大きかったです。」

発見と試行錯誤を繰り返し、形が整っていくと、“ある線を超える瞬間”が訪れると言います。復元図に積み重ねられたものが、作品としての説得力となり、『正解かは誰にもわからない』と渋い顔をしていた美術史の先生方を、『これはすごい!』と興奮させる瞬間、それがこの仕事の最大の醍醐味だといいます。その一方で、公開する直前は不安だったとも木下は言います。

「高名な先生に師事した、といった、特別な後ろ盾を何も持たないので、“北斎の大作になんてことしてくれたんだ!”というような批判に晒されたらどうしよう。そういう怖さは「大坂冬の陣図屛風」の時も、今回の伊藤若冲の作品の時も変わらないですね。でも、ありがたいことに、これまでの復元図は大きな批判もなく、大勢の方に楽しんでいただいています。」

最後に文化財の推定復元の意義を次のように話します。

「あくまで推定なので、決して正解はわからないのですが、協力いただいた研究者の方から『それでも、この成果があればこそ、その先の研究が発展していく』と高く評価していただけました。失われて忘れられたもの、それがもっていた豊かさに改めて着目することで、その価値を取り戻していくことは、何かしらの意義を果たせているのかなと思います。」

このように復元した作品やデジタルアーカイブをTOPPANでは「デジタル文化財」と呼んでおり、2024年7月にはこうした作品を鑑賞できる施設「デジタル文化財ミュージアム KOISHIKAWA XROSS®」をオープンしました。

TOPPANグループだからできる社会貢献、文化事業の極みともいえる文化財の推定復元。そこには手探りで地道な作業を繰り返す木下のようなプロフェッショナルがいるのです。

※2024年12月公開。所属等は取材当時のものです。