高橋隼人印刷のDNAをベースに挑む、ビジュアルコミュニケーションの新たな地平

高橋隼人:1992年にカメラマンとして凸版印刷(当時)へ入社。高精細印刷による記念本などのクリエイティブディレクションを担当。 高精細映像に関する技術開発とデジタル情報の資源化の観点から、地域活性化・観光立国をテーマに、高精細デジタル映像技術とライツビジネスの社会実装ヘ向け、「Meet Japan!®」を開始。近年は高精細デジタル映像技術の医療分野への活用を進めるなど、活動範囲を拡張し続けている。4K映像に関する講演および寄稿多数。

公益社団法人 映像文化製作者連盟 理事・技術委員長、一般社団法人 日本救急医学会 正会員、知的財産管理技能士(3級)、公益社団法人 日本アロマ環境協会 公認 アロマテラピーアドバイザー

ビジュアルの表現力に魅せられて

高橋はカメラマンとして凸版印刷(当時)に入社しました。多感な10代の時期に音楽や広告をはじめとする当時のカルチャーやトレンドに大きな影響を受け、カメラマンを目指すようになったという高橋。「たとえば当時のCMの世界観や空気感を文章で表現しようとしても、どうしてもディティールなどを伝えきれず、ビジュアル(写真や映像)なら一瞬で伝えることができる。そんな表現力の強さにカメラマンを志した原点があります。」(高橋、以下同様)

高橋が最初に配属されたのは当時写真部の秋葉原スタジオでした。

印刷会社として起業したTOPPANの歴史を振り返ると、印刷受注支援を目的として1960年代にトッパンサービスセンター(写真部とデザイン課で設立、1964年にトッパンアイデアセンターに改称)が創設されています。印刷の素となる原稿制作の取込みはTOPPANにとって重要なコアコンピタンス。高橋が携わってきた写真は印刷事業に大きく貢献していたのです。

「写真の役割には『記録』と『表現』と2つがあります。人の感情に訴えかけることを主眼とした『表現』に対して、『記録』は被写体にどこまでも忠実でなければならず、技術的にはるかにシビアな世界です。学生時代は商業写真を専攻した表現志向でしたが、入社して『記録』の重要さを叩き込まれ、それを実現するための技術を磨くことに徹底的に向き合ってきました。」

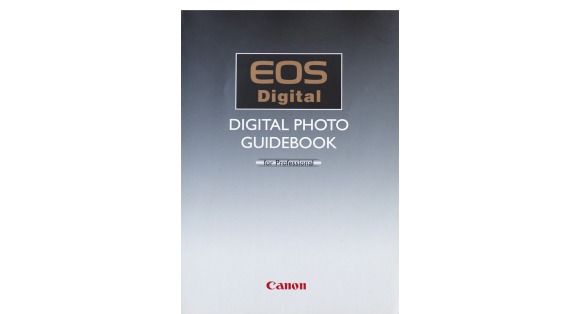

デジタルカメラのプロ向け『指南書』を制作

高橋は数年後、フォトディレクターとして大型通販カタログの撮影に従事します。印刷会社の写真部門ならではの大容量撮影をこなしつつ、1990年代当時、まだ社会で普及していないデジタルカメラの研究を行うプロジェクトや、写真部内外でデジタルへの知見を得ていきます。

その成果は2003年に発表されたカメラメーカーのフォトブックに結実します。自身にとってのみならず、世界の写真業界にとってもエポックメイキングだったと自負するこの仕事について、高橋は次のように解説します。

「印刷物向けの画像は、A3サイズをワンショットで捉える必要があり、そのためには、標準印刷線数175線の場合で1,600万画素が必要となります。画素数不足から印刷物を主戦場とするプロの世界ではアナログの銀塩フィルム写真が主流だった2003年当時、世界で初めてこの撮影クオリティを満たせるデジタルカメラが登場しました。そこでこのカメラメーカーからのオーダーで、実機による画像のサンプル作例と、撮像から入稿までのデジタルワークフローの基礎となるデジタルハンドリング術をセットにした、世界初のプロ向けデジタルカメラ指南書と呼べる、カメラメーカーオフィシャルのユーザーガイドブックを制作しました。」

高橋はこのフォトブックでは撮影ディレクションを担当。実機による撮影画像作品のサンプルは、撮影後の後加工、つまり画像処理が許されないということを意味します。さらに作例作品を通して、ターゲットであるプロカメラマンに自らの仕事への応用をイメージさせられるようなシチュエーションやシーンを提示する必要がありました。これはアナログ機材による撮影手法を知り尽くし、なおかつデジタル技術に関する知見を修得していた高橋にしかできない仕事だったと言えるでしょう。

https://www.holdings.toppan.com/ja/news/2017/06/newsrelease170630.html

アナログで養った知見をデジタルに適用

前述のフォトブックに代表されるような、多くのデジタルカメラのカタログやパンフレットの制作ディレクションの仕事を通して、高橋はデジタル技術に関する知見を蓄積してきました。そのひとつにオーバーサンプリング(大容量データで撮影した画像・映像を縮小して表示・再生する手法)があります。

「デジタルネイティブ世代のクリエイターは、『ドットバイドット(表示する画像や映像などのデータ上の画素と、表示装置上の画素を一対一に対応させる方式)』で画像・映像を作ることが常識になっています。一方、アナログカメラで育った私たちには、実際に掲載される画像よりも大きなサイズで撮影することが常識でした。その方がきれいだということを経験的に知っていたからです。この考え方をデジタルにも適用したら、データ量自体は変わらないはずなのに、明らかに品質(精細感等)が異なることに気づいたのです。」

電子版では、動画が埋め込まれているリッチコンテンツ

2014年頃に先駆けて制作

4K映像が拓いた「Meet Japan!®」

2013年頃から4K(動画)での撮影に対応するデジタルカメラが登場し、高橋らのチームも4Kによる高精細映像に関する技術研究を始めていました。4Kはフルハイビジョンの4倍のデータ量で、約207万画素のフルハイビジョン対し、4Kは約829万画素と、解像度が圧倒的に異なります。この4Kに高橋は大きな可能性を見出しました。

「4K映像は感覚器官にダイレクトに訴えかけ、実物を見ているのと同様の実体感を得ることができます。たとえば、4Kカメラで船の上からスタビライズをせずに撮影した映像を見ると、船酔いと同じような感覚を感じます。視覚情報しかないのに、三半規管に影響を及ぼすクロスモーダルという影響によるものです。」

これを屋外のロケ撮影に適用したら、単なる風景画を超える映像作品が撮れるのではないかと考えた高橋は、実際にロケ撮影で試してみたといいます。

「すると、圧倒的にリアルな風景の映像が撮影できたのです。これは国際観光推進や地域活性化に使えそうだと、プロジェクトとしてスタートさせたのが『Meet Japan!®』です。」

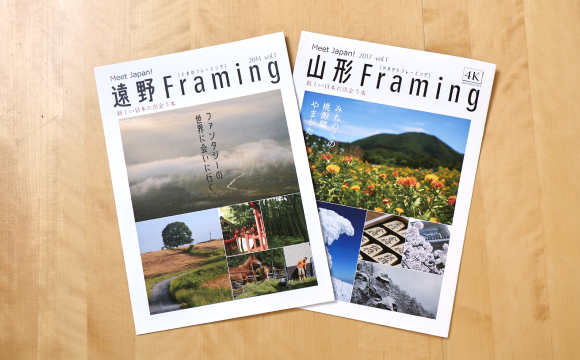

『Meet Japan!®』では高橋は共同代表プロデューサーと主にクリエイティブディレクションを担っています。当初は東日本大震災で深刻な打撃を受けていた東北エリアの復興への貢献ということで、東日本の企画・販促部長の早坂プロデューサーと東北から撮影を開始し、現在では日本全国へと活動エリアを拡大しています。撮影はTOPPAN各拠点の社内映像部門のネットワークを活用しているとのこと。

4K映像で伝統技能をアーカイブする意義

『Meet Japan!®』には観光推進とともに、貴重な文化財アーカイブ、情報資源化という側面があります。

「伝統技能の技術的な伝承という意味では、2Kの画像では精緻さが足りず、かといって静止画では動きがないため、例えば陶芸でどのくらいの強さで陶土をつまんでいるかといったような、技術のディテールが伝わりきらないのです。4K映像なら実際に現地に行って、その場で職人の隣で覗き込んでいるようなレベルでのアーカイブが可能です。」

撮影の際には、撮影対象となる人や撮影場所に関わる関係者と密接なコミュニケーションを取り、撮影許可をいただくことをプロジェクトでは基本としています。

「それにも印刷会社の出自が関係しています。カタログ撮影もその他の撮影についても、私たちは必ず撮影許可をいただいてきました。『Meet Japan!®』の場合にはコンテンツ使用についての許可も合わせて、書面で承諾を得るようにしています。これがブランドの信頼と、TOPPANの情報コミュニケーション事業の中で非常に稀なケースとして、自社保有のIPビジネスとしての展開も可能としています。」

そうした人々との関係のおかげで、日本各地に知人が増えていると高橋は笑顔を見せます。

印刷DNAが導く情報との向き合い方とは

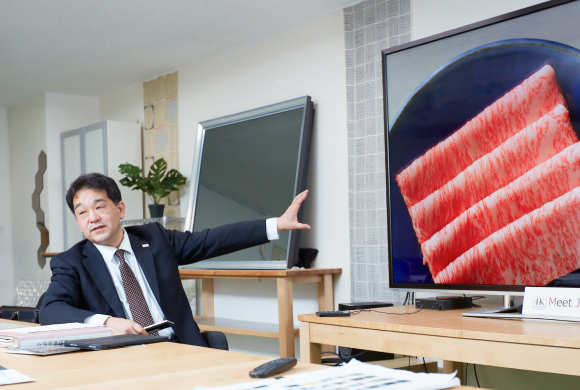

2015年に開催されたミラノ国際博覧会において、日本館の第二拠点として開設されたジャパンサローネにJAグループ様が出展されました。高橋はそのブースで上映される、和牛と日本米をテーマに日本の食材の安全性をアピールする4K映像の制作を担当しました。その際に、印刷会社として培ったきたノウハウを総動員したと高橋は振り返ります。それは先のオーバーサンプリングの手法に加え、カラーマネジメントの考え方を取り入れ、コアコンピタンスである印刷テクノロジーを進化・応用させた、実物に忠実な色の再現を4K映像に求めたのです。

「印刷には色校正があり、印刷された画像の色は撮影した実物に忠実でなければならないと徹底的に叩き込まれます。テレビをはじめとしたエンターテインメントの世界にはそうした発想はありません。印刷をルーツに持つ当社ならではの映像や情報との向き合い方といえるでしょう。」

こうした考え方は、現在の高橋の新たな活動のひとつである、医療分野への貢献につながっていきます。

というのも、医療では医師が患者の顔色や患部の観察することから診察がスタートします。たとえば遠隔診療で医師が見ている映像と、患者の実際の顔色や患部の状態が異なっていたら、誤診の原因になってしまいかねません。いわゆる『情報の真正性』を担保することが非常に重要であり、高橋は長くそこに向き合ってきたからこそ、その重要性を把握しているのです。

「家電量販店に並んでいるテレビは、同じコンテンツが流れているのに各メーカー毎、機種毎に表示色調が違う、そういうレベルの認識では医療には使えないということなのです。」と高橋は話します。

デジタル高精細映像が医療に貢献

高橋が目下、注力している仕事のひとつに、医療分野におけるデジタル視覚データの活用があります。

「2018年のことです。当時広島大学医学部長(後、同副学長、日本皮膚科学会副理事長を歴任。現広島市民病院病院長)で日本皮膚科学会の副理事長だった秀道広先生が、第117回日本皮膚科学会総会において、学会発表のデジタル化を模索しておられたことがきっかけでした。」

当時も今も、学会発表は紙のポスターが主流なのですが、秀先生は動画や3D表現を使った新しい発表手法としてデジタル化を検討しておられました。たまたま秀先生の後輩にあたる人物がTOPPANにおり、その紹介で秀先生にプレゼンする機会を得た高橋は、本所スタジオでTOPPANの4K基準に準拠したコンテンツのデモを実施しました。その結果、4Kデジタルポスターの採用が決まり、さらに秀先生と意気投合した高橋は、この皮膚科学会総会において『遠隔診療のための高速大量情報通信技術と高精細映像の進歩と課題』という招待講演まで行う事となります。

「講演でお話したことは、2003年にデジタルカメラのフォトブックを制作したときから考えていたことです。この先、デジタル技術と通信技術が進化していけば、そうなると予想していました。今風に言えば、4K・8Kとビヨンド5Gということですね。」

この秀先生との縁が広がり、救急医学会における救急AI推薦研究や、北里大やソフトバンクとのリアルタイム救急映像伝送システムの実証実験など、さまざまな取り組みに広がっていきます。

先端表現技術を用いて、蕁麻疹の謎に挑む

さらに、京都大学高等研究院教授の李聖林教授が主幹する、広島大学と京都大学等の共同研究でも画期的な成果を出しつつあります。

「李先生という方は、数理モデルを用いた医療へのアプローチで注目されている研究者です。研究の一つとして蕁麻疹が起こるメカニズムの臨床的解明があり、最大規模の国の研究プロジェクト『CREST』に採択されています。」

ここに高橋はどのような貢献を果たしているのか、もう少し聞いてみましょう。

「蕁麻疹はどのように始まって、どのように終わるのか、実はまだわかっていない病気です。そこで、慢性蕁麻疹の患者さんの皮膚を、何もなかったところに蕁麻疹ができて、やがてなくなるまでを高精細画像のタイムラプスで撮影しました。その映像を解析し数理モデルで分析するという研究です。最近の実験によれば、数理モデルの予測と映像の解析データがニアリーイコールになってきたということで、もっとサンプルが集まれば、蕁麻疹がなぜ起こってなぜ収まるかという機序が解明できる。そうすれば対症療法ではなく、根本治療の薬ができる可能性があります。」

これは言ってみれば、数理科学と情報科学の融合による、新しい皮膚医学へのロードマップの設計ということ。目に見えない世界で起きていることを、デジタル高精細画像によって可視化するということです。

印刷会社としてスタートしたTOPPAN。その祖業に連なる画像にこだわり、技術の進化と深化に歩調を合わせながら、仕事の領域を拡大し続けてきた高橋。ビジュアルで社会に貢献していくという彼のチャレンジはこの先も続いていくことでしょう。

※2025年1月公開。所属等は取材当時のものです。